地域から世界へ。共存共栄を紡ぐ「長谷虎紡績株式会社」を訪ねてみた。

伝統と技術力を基盤に「素材で世界を変える」を掲げ、国内外に事業を展開している138年続く企業だ。今回は代表取締役の長谷 享治(はせ たかはる)様に、事業の原点、地域への想いを伺った。

- 地域との共存共栄

- 未来を見据えた経営姿勢の形成

- 変わりゆく産業への危機感

- 地域から地球へ、世界へ。広がる共存の輪

- 素材で世界を変える

①地域との共存共栄

長谷虎紡績の創業は1887年(明治20年)に遡る。

「私たちの会社が創業したのは1887年で、今年で138年目になります。創業当初は『長谷製糸会社』という社名でした。初代、2代、3代がいずれも寅年生まれだったため、三代寅年が続くのは縁起が良いといわれ、3代目の時に社名に『虎』の文字が加わりました。そこから現在の『長谷虎紡績』になったのです。」

事業の原点には、創業者である御曽祖父様の強い想いがあった。

「当時、この地域には大きな産業がなく、ほとんどの人が農家でした。農作物を一生懸命育てても生活は豊かにならず、副業として養蚕に取り組んで繭玉を販売しても、仲買人に安く買い叩かれることが多く、十分な収入を得られませんでした。」

地元での働き口は限られ、多くの子供たちは中学を卒業すると故郷を離れなければならなかった。

「創業者である曽祖父はこのような状況に胸を痛めていました。そして、そうした社会的課題を解決したいという強い想いから、私たちの事業は始まったのです。」

地元の人々が大切に育てた繭を適正な価格で買い取り、工場で雇用を生み、利益を地域に還元する。その仕組みをつくるために生まれたのが長谷虎紡績である。

「地域が抱える社会課題を、自社の事業を通して解決していこうという理念のもと設立されました。創業以来、この“共存共栄”の精神が事業の根幹となっています。自社の活動を通じて人々を幸せにすることこそ、私たちの願いです。」

創業者が掲げた「地域との共存共栄」という強い想いは、今日まで脈々と受け継がれている。

②未来を見据えた経営姿勢の形成

長谷社長は、幼少期からお祖父様と過ごす時間の中で、長谷虎紡績に息づく精神を自然と受け取ってきたと振り返る。

「私はいわゆる“お祖父ちゃん子”で、祖父とは本当に仲が良かったんです。祖父は毎朝、お墓参りと近所の神社へのお参りを欠かさず続けており、私はそれについて回り、いろいろな話をしました。」

幼い頃の長谷社長は、その手に引かれながら、日々さまざまな話を聞いて育った。お祖父様が語る言葉には、会社を支えてきた考え方が随所にあったという。

やがて大学を卒業した長谷社長は、迷うことなく長谷虎紡績に入社した。他社で修行する道を選ばなかったのは、会社の番頭ともいえる存在から、仕事のすべてを学べる環境があったからだ。

「私が入社した当時は22歳で、番頭さんは70歳。50年以上この業界に携わり、会社を支えてくれていた大ベテランです。『そろそろ引退だから、これまでの経験を全部伝えたい』と言ってくださって。」

入社後は大阪の営業所に配属され、番頭さんとの二人きりの毎日が始まった。約2年間、毎朝7時前に出社し、掃除からビジネスの基本まで、一つひとつ教わる日々だった。

この濃密な時間は、後の長谷社長にとって確かな基礎となる。

「50年間の繊維業界の移り変わりや、現場のリアルな変化を知る番頭さんの話は、会社の成り立ちや戦略を理解する上でかけがえのないものでした。」

かつて日本の基幹産業であった繊維業界。30年、40年の間に多くの企業が淘汰されてきた状況を知る番頭さんから学んだことは、長谷社長に「これからの未来をどのように作るか」という視点を育てていった。

③変わりゆく産業への危機感

長谷社長が今、特に力を注いでいるのは、新しい分野への挑戦である。既存事業の延長線上にとどまらず、スタートアップとの連携や情報発信にも積極的に取り組んでいる。その背景にあるのは、長年の経験からくる強い危機感だ。

「当社は138年続く老舗として評価していただくことも多く、私自身もその歴史をとても大切にしています。ただ、環境が大きく変わる今、昔と同じことを同じように続けていては、5年後や10年後に事業として成り立つのかというと、正直難しいと思っています。だからこそ、正しい危機感を持ち、未来に挑戦し続ける必要があるのです。」

現在の日本の紡績は、最盛期と比べてわずか2%ほど。98%が姿を消したという事実は、長谷社長にとって“歴史を守るだけでは未来はつくれない”ことを突き付けている。

その危機感が、唯一無二のモノづくりに向かう原動力となった。

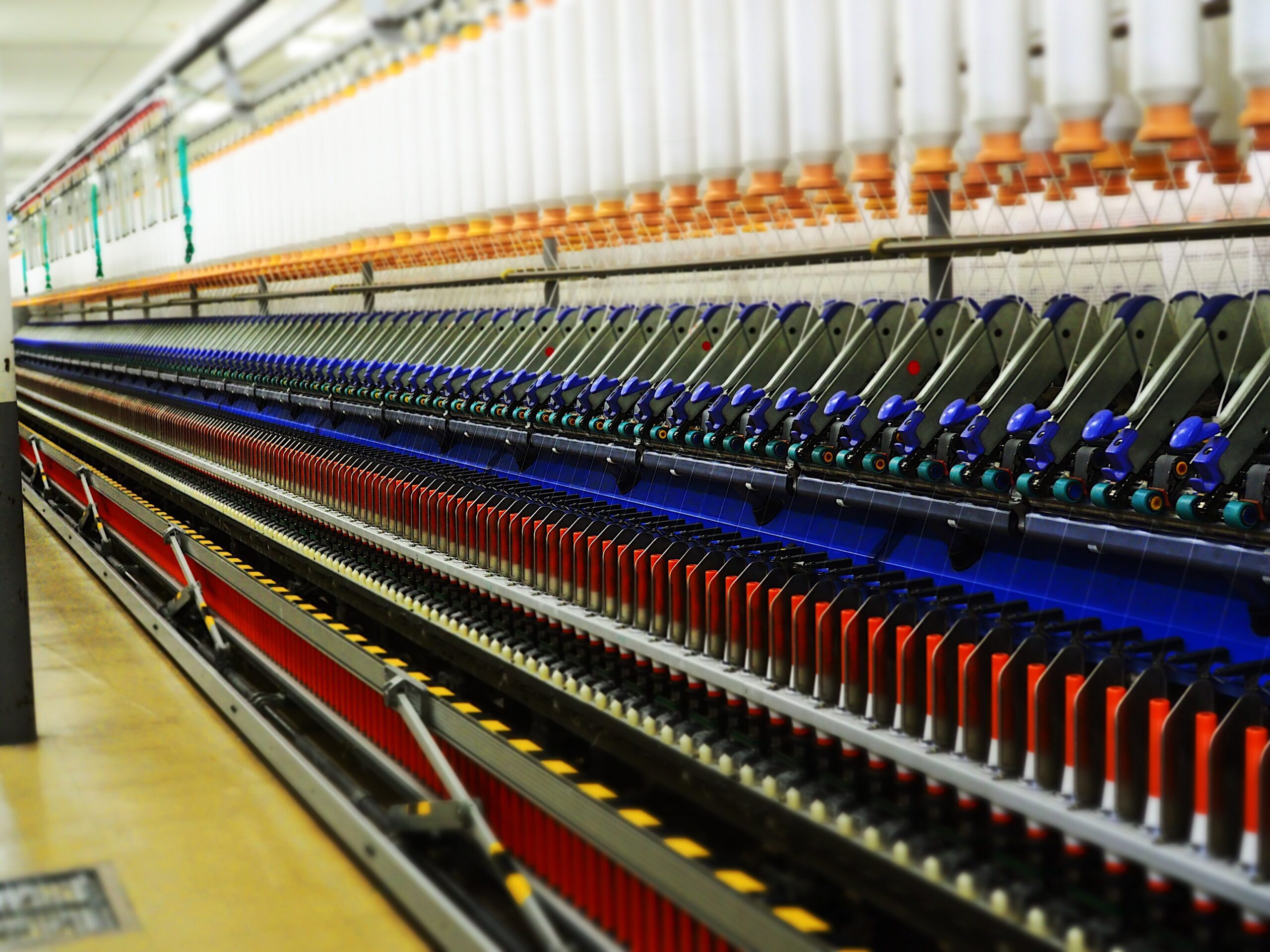

「私たちの強みは、真摯にモノづくりに向き合い、技術を磨き続けてきたことです。実は、世界で当社にしかつくれない製品もいくつかあるんです。例えば、宇宙ロケットで最も高温にさらされる噴射口の部分にも、私たちの糸が使われています。」

こうしたモノづくりの追求と並行して、長谷社長が強く推進するのが「知識製造業」への転換だ。

ただ物をつくるだけではなく、その奥にある技術・ノウハウそのものを価値として扱う。それが、これからの企業に求められる姿だと考えている。

「物を作るだけの製造業では、これからは成り立たないと思っています。大切なのは、知識製造業です。私たちが長年積み重ねてきた技術やノウハウこそが、最大の強みなんです。」

その知識を国外にも届け、地域や国が豊かになる未来をつくりたいと長谷社長は語る。技術の力で産業を興すことができれば、それは新しい形の「共存共栄」になる。

「例えば発展途上の国や地域に、私たちの技術を輸出して産業が生まれ、地域が豊かになっていけば、それも“共存共栄”だと思っています。私たちの技術が、別の地域や国の豊かさにつながる未来を目指しています。」

創業者が掲げた「共存共栄」という理念は、時を超えて形を変えながら広がっていく。地域から世界へ──その想いは、今も確かに受け継がれている。

④地域から地球へ、世界へ。広がる共存の輪

長谷虎紡績の製品は、現代社会が抱える課題の解決に貢献する素材としても注目を集めている。

「近年、環境問題は深刻化していますが、実はファッション業界は“石油産業に次ぐ環境負荷の大きい産業”と言われています。大量生産された服の多くが捨てられ、その多くが海外で埋め立てられたり焼却されたりしているのが現状です。」

ファッション産業の裏側にある環境負荷は、かねてから世界的な課題とされている。その中で、素材を環境への配慮が行き届いたものへ切り替えていくことは、長谷虎紡績にとって「地域課題の解決」からさらに一歩進んだ取り組みとなる。

「私たちがつくる素材を環境にやさしいものへと切り替えれば、社会課題の解決につながるだけでなく、新しい需要も生まれます。創業者はかつて“地域”の課題を事業で解決しようとしていましたが、現代では“地域”を“地球全体”として捉える必要があると考えています。」

こうした考えを背景に、同社は「2030年までに製品の80%以上を環境配慮型素材に再構築する」という大きな目標を掲げた。

しかし、素材の構成は単純ではなく、産業全体の構造とも深く関わっている。

「洋服の素材は大きく化学繊維と天然繊維に分かれます。化学繊維は分解されず、燃焼時にはCO₂を多く排出するなど、環境負荷が非常に大きい。一方で、すべてを天然繊維でまかなうことも現実的ではありません。」

そこで、長谷虎紡績は日本のベンチャー企業と連携し、人工タンパク質素材という最先端の開発に取り組み始めた。これは自然界で最も強いとされるクモや蚕の糸を、人工的に培養して生み出す技術であり、従来の常識を大きく覆す可能性を秘めている。

「人工タンパク質繊維には、量産化や単体での強度など、まだ課題が残っています。そこで私たちの紡績技術を生かし、コットンやウールと混ぜ合わせることで弱点を補い、製品化につなげています。これこそが“環境負荷を減らす”という視点での共存共栄だと考えています。」

長谷社長は製品開発にとどまらず、SDGs関連の講演や大学での講義にも積極的に取り組み、より多くの人に環境問題への関心を持ってもらえるよう働きかけている。

その姿勢は、創業者が掲げた「共存共栄」の精神が、地元から地球規模へと広がっていく様子を象徴している。

⑤素材で世界を変える

新しい挑戦を続ける中で、長谷社長の中にある確かな想いが育っていった。

「私たちは『素材で世界を変える』というミッションを掲げました。繊維産業は長年“斜陽産業”と言われ続けていますが、実は“人に一番近いプロダクト”は、肌にほぼ24時間触れている繊維なんです。」

繊維の存在は日常に溶け込みすぎて、その重要性が見えにくい。しかし素材が変われば、人の暮らしも、未来の環境も変わる。その可能性を信じるからこそ、同社は挑戦を続けている。

「繊維が人の肌にとって快適で、環境にも良いものであれば、子供たちが安心して暮らせる未来をつくれるかもしれません。岐阜の中小企業であっても、人に優しい新しい素材を生み出すことができれば、“素材で世界を変える”ことは夢物語ではありません。それは未来を変えることにつながります。」

いま、日本の繊維産業は大きな岐路に立っている。大手・中小問わず、工場閉鎖や事業撤退が相次ぎ、産業全体が弱体化しているのが現状だ。その中で長谷社長は、企業同士が競い合うだけでは未来が開けないと考えている。

「私たちが素材を提供するだけでは、繊維産業全体は成り立ちません。だからこそ、地域の同業企業と“ライバル”という垣根を越えて連携し、情報共有や協力体制を築く必要があると考えています。」

それは、創業期から続く「共存共栄」の精神を、現代の産業構造へ落とし込む取り組みでもある。互いに支え合ってこそ、地域の産業は残り、未来へとつながっていく。

「長谷虎紡績が150年、200年と続いていくことも大切ですが、それ以上に“地域を豊かに、幸せにしていく”という創業者の願いを、事業を通して実現していくことが私の使命だと思っています。」

課題が多い現状の中でも、未来への可能性は確かな手応えとなっている。その道のりこそが魅力であり、仕事そのものの楽しさにつながっているという。

「会社の理念や、事業の未来や夢を社外・社内にきちんと伝えて、私たちの取り組みに共感してくれる人を増やすことも、私の役割だと思っています。」

その想いは確実に広がり、長谷虎紡績は現在、毎年10名の新卒社員を迎えている。

創業者の願いは、形を変えながらも確かに進化し、未来へ受け継がれ続けている。伝統と革新を重ねながら、素材の可能性を追求し続ける挑戦が、これからの世界を静かに変えていく。

詳しい情報はこちら

羽島市

羽島市