活版印刷の魅力を未来に伝えるORGAN活版印刷室を訪ねてみた。

活版印刷という技術を用いて美濃手漉き和紙やコットン紙などの紙に印刷し名刺などの紙雑貨をつくるサービスを提供している。活版印刷にのめり込んだきっかけや、ご本人いわく「絶滅危惧種」である活版印刷を続けるための活動について、代表の直野 香文(なおの かふみ)さんにお話しをうかがった。

- 活版印刷は世界の三大発明

- 廃業した印刷所の活版印刷機を引き取る

- 活版印刷を学べる「楽校」を立ち上げる

- 大人気!活版印刷で年賀状をつくる

- 活版印刷の職人と保育士の仕事を両立

①活版印刷は世界の三大発明

ORGAN活版印刷室は、伊奈波神社の近くの「長良川てしごと町家CASA」に入っている。CASAは、長良川流域にある伝統的な手仕事を実際に見て、触れて、体験できる場所だ。そのような和傘屋さんやうちわ屋さん、提灯屋さんと共に、地域の魅力ある手仕事のひとつとして、活版印刷が注目されているのだ。

そもそも「活版印刷」とは何だろうか?

活版印刷は、凹凸のある「活字」にインクを塗り、紙に押し付けて印刷する技術だ。

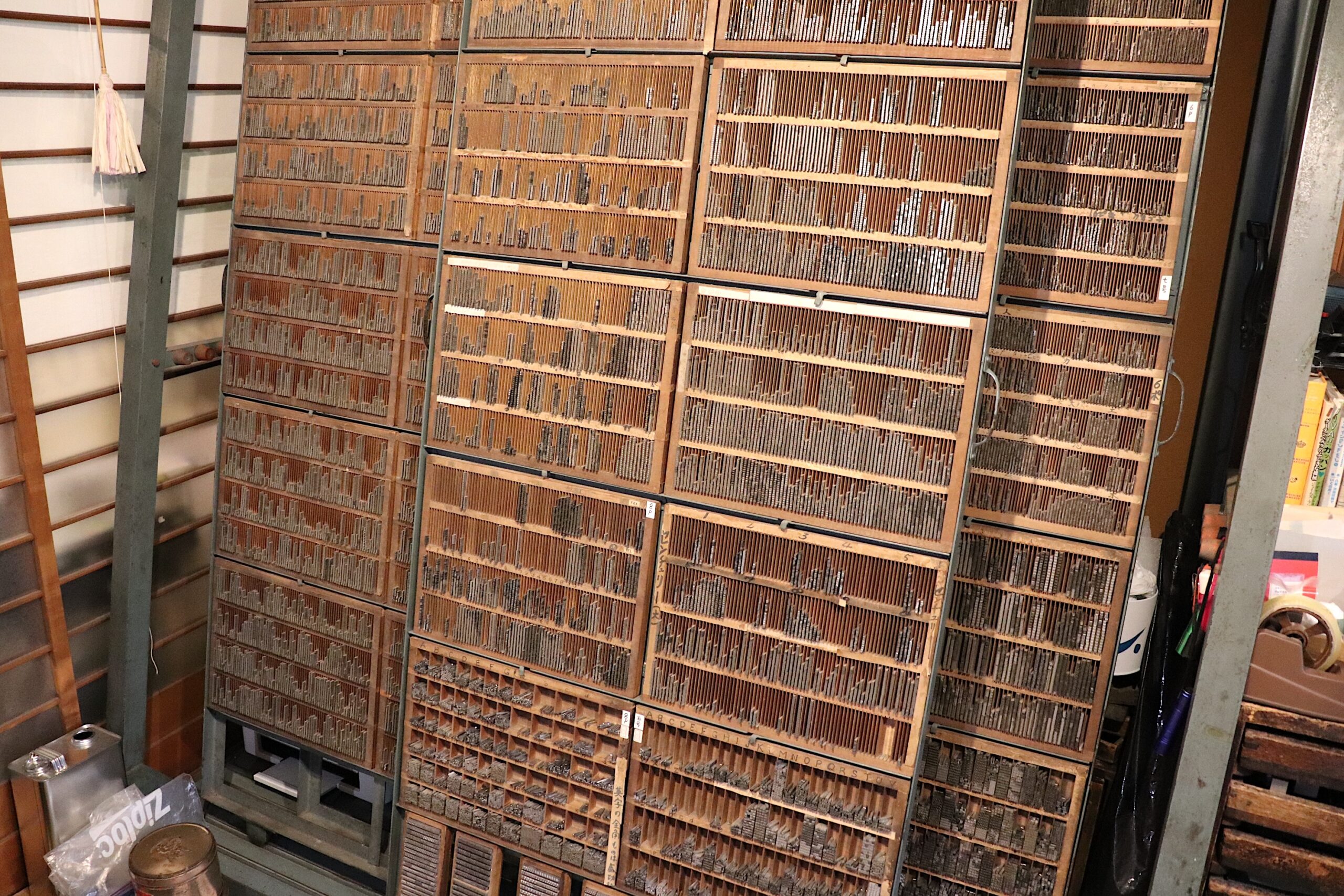

現代において、活字とは印刷用の文字を表す。しかしもともとは、文字を印刷するために使用される、鉛などの金属でつくられた小さなブロックを差す言葉だった。触ってみると、ずっしりとした重みを感じる。部屋に満ちたインクの匂いがどこか懐かしい。

活版印刷は、15世紀にドイツのヨハネス・グーテンベルクによって開発された。

「中学の頃、三大発明について勉強したことを覚えていますか? 活版印刷は、世界三大発明のひとつなんですよ。活版印刷の前にも、中国の木版印刷などはありましたが、大量生産を可能にしたのが活版印刷なんです。」

1870年(明治3年)、活版印刷を用いた最初の新聞『横浜毎日新聞』が誕生した。そして人々は、質の高い教科書や書籍を手に入れられるようになった。活版技術は、日本の印刷技術に大きな革新をもたらし、出版や教育、メディアの発展に重要な役割を果たしたのだ。

ただ、日本語の活版印刷には、西洋の国にはない大きな問題がある。

「自分でも印刷していて感じるのですが、日本語ってすごく文字が多いじゃないですか。だから日本語って活版印刷に向いていないんです。」

日本語の場合、常用漢字だけで2,000字を超える。ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字・記号あわせて、約5000文字が活字の1セットだという。

「活字を保管するための、広い場所が必要なんです。1つの棚に、同じフォントの同じサイズ、1種類しか置けないんです。」

英字フォントに比べると少ないが、日本語だけでも明朝体・ゴシック体など約10種類のフォントがある。5000文字×10フォントで最低でも50000個、さらに、それがサイズごとに必要ということなのだ。一方、海外はアルファベットと数字・記号だけの活字で済む。海外では、今でも日常的に活版印刷が使われているそうだ。

②廃業した印刷所の活版印刷機を引き取る

あまり日本では見かけなくなってしまった活版印刷だが、直野さんが活版印刷の世界に入ったきっかけは、何だろうか?

「実は私の兄がデザイン事務所をしているのですが、当時の事務所のそばに紙問屋さんと、その中に印刷所がありました。そこが廃業するというので兄が「デザインに生かせるかもしれない」と機械を引き取り、活版印刷を始めたのです。」

そして、直野さんはアルバイトとして活版印刷を手伝うようになった。約15年前の話だ。

「当時、私は保育士の資格を取るために大学に通っていました。大学は午前中で終わるので、空いた時間にアルバイトをしていました。」

無事に保育士の資格を取得し、卒業後は保育士になる予定だった。しかし活版印刷を受け継ぐ人が誰もいないという問題が発生。直野さんには、すでに顧客もついている状態だ。

保育士の資格は更新制ではないので、一度取得すれば生涯有効。しかし活版印刷は今続けないとなくなってしまう。お兄さんの熱意に動かされて活版印刷の仕事をすることになったのだ。

「もともと、ものづくりが好きだったんです。手先を使うのが好きで、高校も、ファッション学科に通っていたんですよ。一人で黙々とする仕事も自分に向いています。」

活版印刷は職人芸だ。何万もの活字の中から適切なものを選び出し、それを正確に配置する。さらに紙の種類や厚さに応じて、インクの量や印刷圧力の調整をする。職人気質の直野さんにとっては、活版印刷はまさしく天職といえるだろう。

③活版印刷を学べる「楽校」を立ち上げる

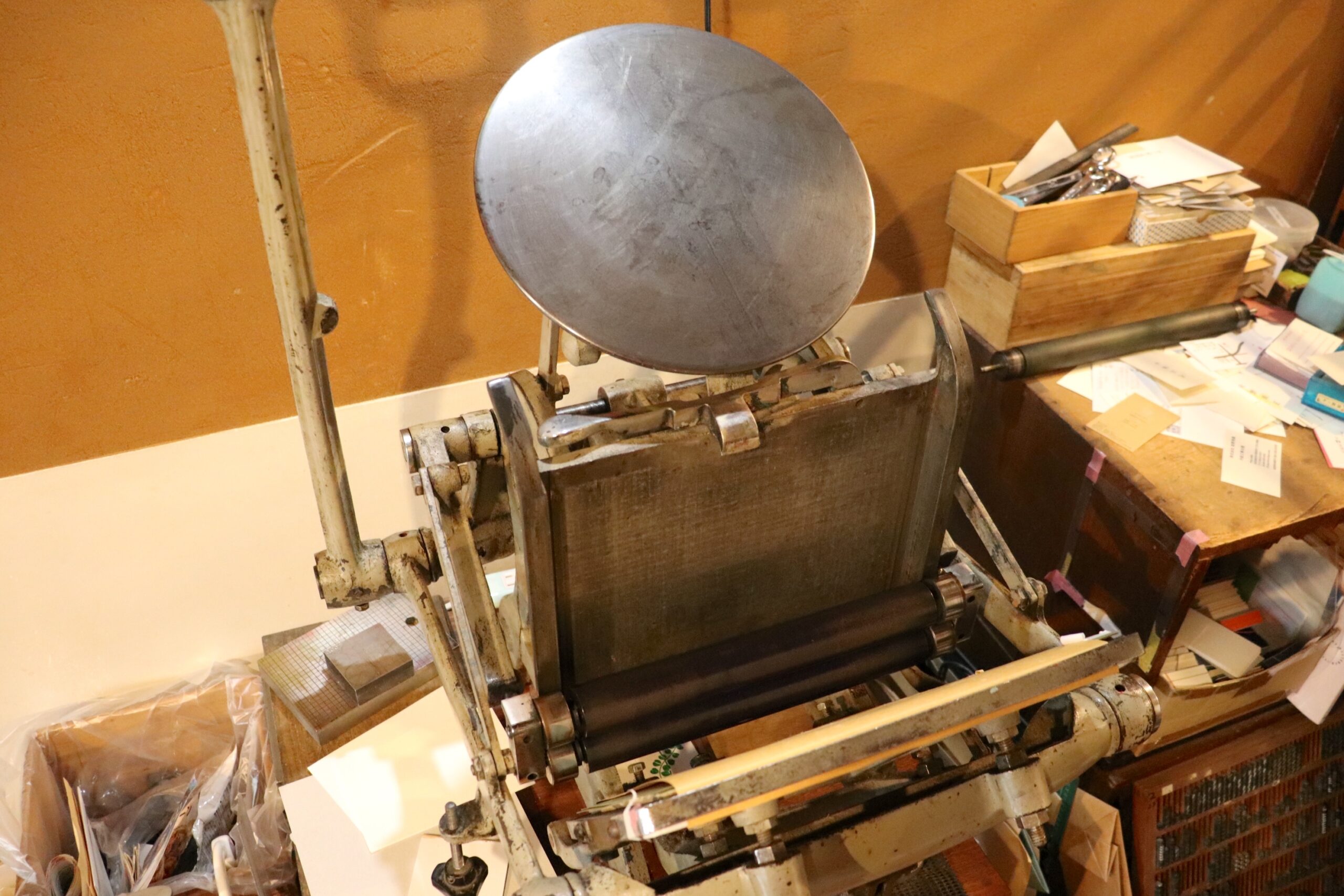

ORGAN活版印刷室で使われている機械は、戦後につくられたものだ。活版印刷のピークは昭和中期。その後は廃れていった。

「今は、うちみたいに活字を使った活版印刷は少ないんです。若手の人たちはイラストレーターで文字をデータ化して、凸版にして印刷しているんです。これなら、凸版と印刷機があればできます。活版印刷でネット検索して出てくるのは、たいてい活字ではなくこちらの方ですね。活字は保管が大変ですし、組むのにも技術が必要です。お手入れも必要ですからね。」

少なくなっているのは活版印刷屋だけではない。活字を鋳造している「古くからやっている活版印刷所」も廃業が進んでいるという。

直野さんは今、廃業する古くからやっている活版印刷所さんと、新しくやってみたい人をつなげようとしている。

「古くからやっている活版印刷所は、80代くらいのおじいさん・おばあさんがやっているところが多いんです。そして廃業するときに、印刷機や道具を捨ててしまおうとするんですね。回収をさせていただくんですが、とても重いので配送はできません。苦労は多いですが、これからやりたい人の助けになるので取りに行くんです。」

機械の回収は大変だが、それでも活字や活版印刷屋のプレイヤーを増やしたいという想いを持って活動している。

そんなプレイヤーを増やす活動のひとつが、活版印刷のワークショップ、そして直野さんの活版技術を継承するスクール「活版の楽校」だ。活字の組み方や入稿の方法などを、直野さんから直接学べる。

「活版印刷をやってみたい人や、活版印刷に興味はあるけど、何から始めればいいのかわからないという人が、実はたくさんいるんですよ。」

活版の楽校は1期が終了。2024年10月現在は2期生が通っている。生徒は印刷会社に勤める人、ハンドメイドが好きな人、将来独立したい人と多彩だ。東京から通っている人もいるという。なんと一人は活版の楽校の卒業前に開業したそうだ。

④大人気!活版印刷で年賀状をつくる

ORGAN活版印刷室で大人気なのが、年賀状づくりのワークショップだ。開始して13年になるという。みんなでわいわいと活字を組み、イラストを凸版で印刷する。イラストとのバランスを考えながら配置すれば、世界にひとつだけの年賀状が完成だ。

「ここに来たら楽しく年賀状をつくれると言っていただいています。なかなか、今の時代に活版印刷を体験できる場所なんてないですからね。常連さんもすごく多いです。毎年、半分くらいが常連さんで埋まりますね。」

10月以降は、毎週のように年賀状のワークショップを実施する直野さん。それでも、募集をすればすぐに埋まってしまうという。

直野さんに、ORGAN活版印刷室の今後の展望をうかがってみた。

「活版印刷を、いかに次の世代に継承していくかが課題です。絶滅させたくない、そのためには続けていくことが重要だと考えています。「活版の楽校」も、本当はもっと早く始めたいと思っていたんです。でも値段設定などが難しくて、時間がかかってしまいました。」

確かに一般的なスクールであれば、同業のWebサイトを比較して値段を決めていける。しかし活字を使った活版技術を継承するためのスクールなんて、他に類がない。

「難しいことも多かったですが、活版印刷を習いたいという需要に支えられてここまで来れたという感じです。」

活版印刷を広げたいという使命を持って仕事をする直野さん。今まで続けてきた中で、挫折などをすることはないのだろうか?

「たまに飽きるときはあります。なんだか面倒くさいなって(笑)。不思議なことに、そう思っているときって、仕事も減ってくるんですよね。知らず知らずのうちに、自分のモチベーションが仕事にも影響を及ぼすのかもしれません。でも、続けていると、また楽しくなってくるんですよね。活版の楽校やワークショップが、良い刺激になっています。」

ワークショップと活版の楽校、一見同じように見えて、そこから受ける刺激は全く異なる。

「ワークショップは、みんなでワイワイ楽しくやってます。一方で活版の学校は、技術を伝えなければという、良い意味でのプレッシャーを感じています。活版印刷のスクール自体は増えてきていますが、活字を教えているのはうちぐらいですからね。」

どちらも、直野さんにとってなくてはならないライフワークなのだ。

⑤活版印刷の職人と保育士の仕事を両立

最近、直野さんは新たな刺激を見つけた。それは全く畑の違う「放課後デイサービス」だ。子ども一人ひとりに合わせた支援計画に基づいて、日常生活や集団生活をサポートする。

「ものづくりも好きなんですが、子どもも好きなんです。ずっと子どもに関わる仕事をしたいと思っていたのですが、チャンスがありませんでした。知人から「放課後デイを立ち上げるけど、保育士が足りないから手伝ってほしい」と頼まれて、ピンチヒッターとして働くようになったんです。今後は活版印刷と、子どもたちをつなげるようなこともやってみたいですね。」

活版印刷は、現代のデジタル社会においてもその価値を再発見されつつある。技術の進化によって一度は廃れかけたものの、直野さんのような職人たちがその技術を守ろうと動いている。

現代、年賀状やはがきを送らなくなった人が増えている。誰もがスマホを持っていて、いつでもどこでも連絡が取れるようになった。しかし大切な人に想いを届けるのに、チャットのスタンプだけでは少し寂しい。デジタル化が進んだ今だからこそ、インクの匂いと紙の手触りで、気持ちを伝えてみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら

岐阜市

岐阜市