岐阜市の魅力を伝える「岐阜市役所 ぎふ魅力づくり推進部 文化芸術課」を訪ねてみた。

岐阜市の魅力づくりと発信を担う重要な部署で、市民の心豊かな生活をサポートするため、ユニークなイベントを開催して大好評を得ている。今回は、文化芸術課の冨田 敦史(とみた あつし)さんと加藤 愛里沙(かとう ありさ)さんに、お話をうかがった。

- 文化芸術の力で市民に心豊かな生活を

- サポート役に徹し事業のブラッシュアップ

- 合言葉は「岐阜市の魅力の再発見」

- 税金を無駄なく良いものにする

- やりがいを持って活動する

①文化芸術の力で市民に心豊かな生活を

冨田さんと加藤さんが所属している組織は、『ぎふ魅力づくり推進部』と呼ばれる部署で、岐阜市の魅力を高めることを目的に、イベント開催、交流事業、公共施設運営などの事業を行っている。

この部局は、設立から5年目の比較的新しい組織で、岐阜市の魅力づくりとその情報発信などに積極的に取り組んでいる。もともとはそれぞれ違う部局にあった課が、岐阜市の魅力向上に特化する部門として結集し、発足した経緯がある。

そのため、ぎふ魅力づくり推進部には、観光、文化、芸術、スポーツ、国際交流など一見かかわりのないような課が集まっており、幅広い分野において活動している。

冨田さんと加藤さんが所属する文化芸術課も、その一つで、文化芸術分野における魅力づくりに取り組んでいる。

「文化芸術課では、イベント開催や文化施設の運営等を通じて、岐阜市民に対して文化芸術を振興しています。この文化芸術振興は、『岐阜市文化芸術基本条例』で基本理念や市の責務を定めていて、さらにそれをより具体的な目標や取り組みに落とし込んだ、『文化芸術推進基本計画』という計画に基づいて行っています。簡単に言うと、文化芸術の力を使い、市民により心豊かな生活を過ごしていただくことを目標にしています。」

そのための手段として、各種イベントの開催や文化芸術に関する情報発信を行っているという。

「この条例は令和5年3月30日に定められたんです。これは、それまで曖昧であった我々の想いを明文化した形になっていて、より具体的な事業を展開していくための指針としています。」

「文化芸術課」の活動を後押しする条例が定められたことで、より一層の魅力づくりとその発信を期待されているのだろう。

文化芸術課が行うイベントは岐阜市民が対象のものが中心であるが、イベントによっては市外の方に来てもらいたいものもあると、冨田さんは話す。

「例えば『長良川薪能』というイベントは、市外の方に岐阜市の魅力を知っていただける内容になっています。岐阜城、金華山、長良川、鵜飼など、岐阜市を代表とする景観のもとで開催していて、その魅力を感じられるよう事業内容を工夫しています。」

岐阜市は県庁所在地なので、場合によっては岐阜県の代表のような役割も担っているのだ。

「ただ、基本は、岐阜市の魅力を発信するということに変わりはありません。」

そのように話すのは加藤さん。文化芸術課では、市民により心豊かな生活を送っていただくため、文化芸術に関する魅力づくりとその発信を日々行っている。

②サポート役に徹し事業のブラッシュアップ

文化芸術課の仕事は、新規で企画を立てる場面は少ないが、「既存の事業をより良くしていくにはどうしたら良いか」という、ブラッシュアップをする視点で考えることが多いと、加藤さんは話す。

「市役所では、企画を立ててすぐに実行するということが難しいんです。やはり、市民の大切な税金をどのように使っていくのかという視点で、既存事業をやめるべきか、それとも続けていくべきか、あるいは新しい事業を立ち上げるべきか、ということをいつも考えながら取り組んでいます。」

市役所で企画を考える際は、大きく3つのプロセスが必要だ。

1.企画を立てる

2.予算を算出

3.議会に承認される

これらのフェーズを経ることで、初めて立案した企画を実行できる。これが民間企業との違いだろう。だからこそ、より現実的な課題である、既存事業のブラッシュアップに力を入れている。

「事業ごとに主担当の職員がいるので、その職員が中心になって、本年度の事業構想の大枠を作って、それを係長や課長が必要に応じて調整するという流れでブラッシュアップします。」

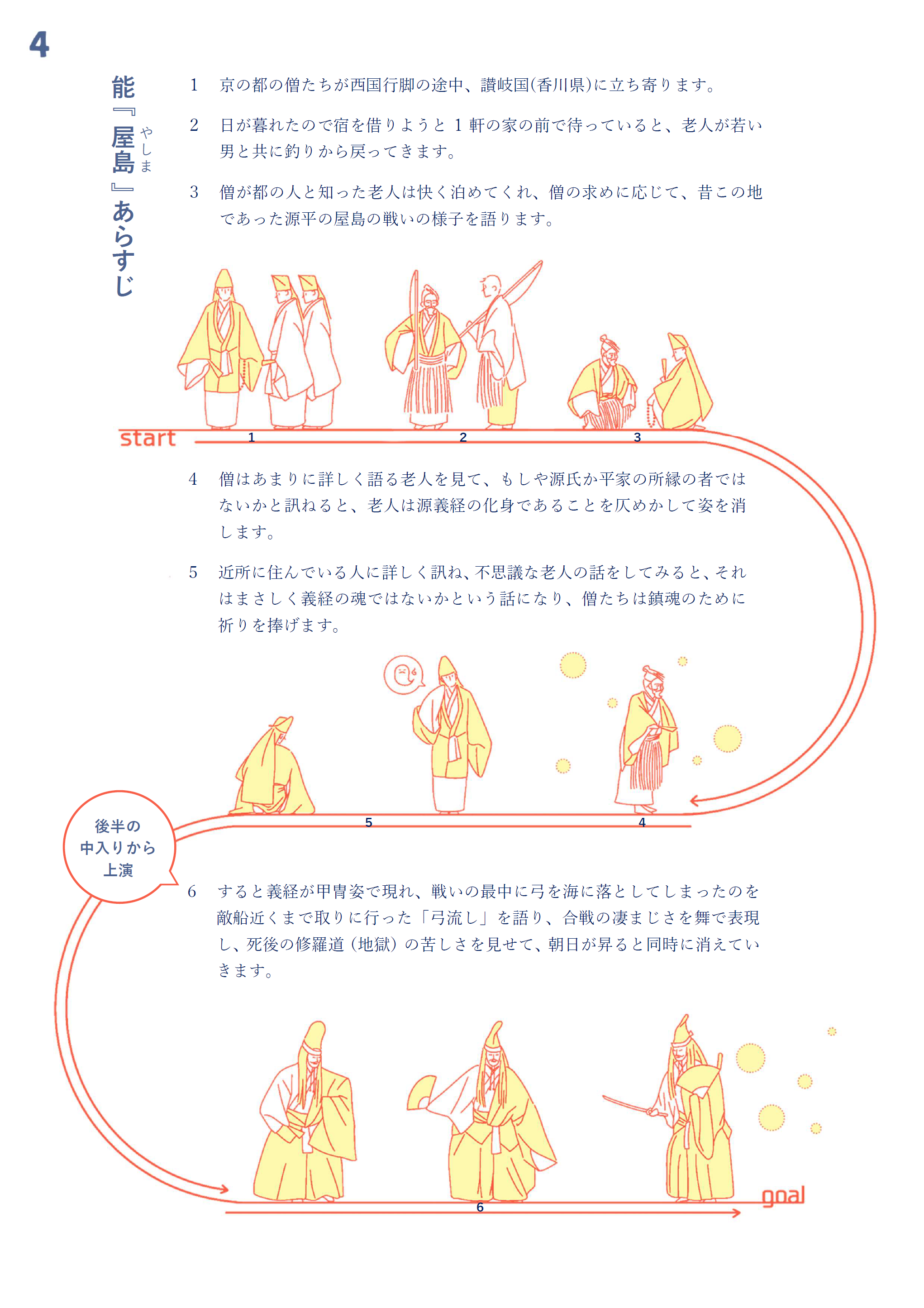

長良川薪能を例に挙げると、市民の目に留まるポスターチラシの作り方や、『能』という馴染みのないテーマを分かりやすく伝える方法など、イベントの質をどう高めるかを考えていると、冨田さんは語る。

「2023年の長良川薪能のパンフレットは、学生時代に美術部だった加藤が、全体構成からイラスト描き、印刷製本に至るまでのすべて作業を一人でやり切りました。そういう個人的な能力も活かしながら、事業に組み込んでいます。」

「このパンフレットは、来場者からすごく好評でした。伝統芸能を初めての見に来られる方でも楽しめる方法を検討しました。従来は、事前講演会を開催して解説していましたけど、パンフレットと事前講演会のどちらが効果的かを考えた末、手元に残るパンフレットの方が、今後につながると判断して制作することにしました。」

市役所の職員が、イベントのイラスト作成まで手掛けることから、市役所の仕事は多岐にわたることが理解できる。すべては市民に心豊かな生活を送っていただくためであり、頭が下がる思いだ。

さらに、イベントをより良いものにするため、市民の生の声にも耳を傾けていると、加藤さんは話す。

「イベント当日にその場で聞いたり、アンケート調査をして、市民の声を拾っています。長良川薪能を開催したときは、木が邪魔であったという声や、草がない方がよかったという声があったので、その声を元に冨田さんが草刈りと木の伐採をしました。このように市民の声を反映し、次回に活かしています。」

市民生活の一助となることが市役所の仕事なので、職員はサポート役に徹していると、冨田さんは語る。市民が安心して暮らせるのも、こうした職員の取り組みのおかげである。

2024年も9月7日に開催して、アンケートなど生の声も集めたという。見直すべきところは見直して、良いところを伸ばすことで、来年はより一層市民が求めるものに近づけるようにしていきたいと、加藤さんは意気込みを見せる。

③合言葉は「岐阜市の魅力の再発見」

文化芸術課の仕事をする上で意識している思いについて、お二人にうかがった。

「岐阜市には魅力的な素材がたくさんあります。自分自身も気づかなかった岐阜市の良さがあるので、それを掘り起こしてもっと市民に知ってもらいたいという気持ちです。」

冨田さんは、今でも新しい魅力を発見することが多いと話す。

「私は、もともとある岐阜市の素敵なところをさらに好きになってもらう、魅力の再発見を意識しています。」

知っているけれど実際に体験したことがない方に、文化芸術の分野を通じて再発見の機会を提供したいと、加藤さんは語る。

これまで、さまざまなイベント開催に取り組んできたお二人だが、その中で特に好評である取り組みについて、お話をうかがった。

岐阜市に古くから伝わる民話と音楽を聴ける『岐阜文化再発見 民話ライブ』を開催しているが、こちらも定員を大きく超過するほど盛況で、かなり人気がある。

民話ライブは、岐阜市の伝統的、象徴的な建物を会場として、民話の朗読とアーティストによるミニライブを楽しめるイベントである。

「民話ライブを通じて、改めて岐阜市の魅力を知り、再発見してもらう機会としています。この方法であれば、0から新しいコンテンツを作らずとも、魅力を伝えることができるため、重要なイベントであると考えています。」

アイデアの組み合わせにより、多くの市民の興味を惹き、岐阜の魅力の再発見の機会につなげている。限られた予算と状況で生み出された、創意工夫の賜物である。

④税金を無駄なく良いものにする

お二人が直面している課題は2つある。1つはコストだ。昨今、物価や人件費などが上がっている中で、市役所は限られた市税の中で事業を行う必要がある。

「より効率的でコスト面に優れた方法で、かつ高い効果を生み出す必要があります。そのため、公務員にもコスト意識が求められていると私は考えています。財源も限られていますし、無駄なくより良いものに使えるよう日々努めています。」

コストの問題は、広報活動にも影響している。テレビCMや電車の中吊り広告など大規模な広報には多額の資金が必要だが、現在は費用を抑えるための試行錯誤を続けている。

もう1つは、市外に情報発信するためのツールが不足していたことだ。

例えば、長良川薪能に関しても多くの人に知られているとは言えず、読み方さえわからないという状況だ。こういう現状を鑑みて、認知度を上げるべく宣伝活動が必要であると、加藤さんは話す。

「最近、ぎふ魅力づくり推進部専用のSNSアカウント(旧Twitter、現X)を立ち上げました。主に、イベントを行うときの舞台の裏側などを発信しています。岐阜市公式のSNSもありますが、それは外向けの表側の情報を発信するためのものです。一方、ぎふ魅力づくり推進部の方は、普段知ることのできない情報や、裏側を知ってもらって、より関心を高めてもらいたいという想いで、取り組んでいます。」

市民からすると、裏側を知ることでより参加意識が高まり、身近に感じることができるだろう。SNS発信をもとに、岐阜市の魅力に興味を持つきっかけとなれば、課題の解決にもつながる。今後の発信活動に期待が寄せられている。

⑤やりがいを持って活動する

最後にやりがいや今後について伺ってみた。

「私たちは、岐阜市が掲げる大きな計画を実行する一員なので、歯車がうまく噛み合うように、あるいは市長の政策実現のための事業に合致するように動いています。ですから、職員個人の考えを実現していくというよりは、組織として岐阜市の大きな目標の達成を目指しています。」

市役所の職員の仕事は、あくまでも「市民のための仕事」であると、冨田さんは話す。これが、公共性を求められる行政と、市場での競争力向上を目指す民間企業との考え方の違いであり、それがわかる興味深いエピソードだと感じた。

その上で冨田さんは、今後もさまざまな課を経験し知識を蓄積したいと抱負を語る。

「どこの課にいても、それまで蓄積してきた物事の考え方や思考が、役に立つものです。ときには、市民の求めるものや取り組むべきものを、経験が導くときもあります。市民のためにという想いを忘れずに、自身の能力を発揮できるよう今後も取り組んでいきます。」

加藤さんは、文化芸術課での仕事のやりがいについてこう話す。

「イベントを運営する中でお褒めの言葉をいただけた時に本当にやりがいを感じます。日々、どうすれば上手くいくか、もっと良い方法はないかと試行錯誤し続けているので、お客様に楽しんでいただけたときは本当に嬉しいですし、これからも頑張ろうというモチベーションにつながります。」

現状維持ではなく常に向上心を持ち市民の為に活動されるお二人には頭が下がる思いだ。

ぎふ魅力づくり推進部は、岐阜市の魅力づくりと発信を担う重要な部署である。

市民のためにと使命感を持って新しい挑戦を続けている。岐阜市の魅力を再発見したい方は、今後の活動に注目することをおすすめする。

詳しい情報はこちら

岐阜市

岐阜市