子どもが自分の好きを発見できる「HARU kids club」を訪ねてみた。

双方向の学びを重視し、社会の中にある生きた学びを提供する、新しい教育モデルを発信している。今回は、代表の岩田 ちひろ(いわた ちひろ)さんにお話をうかがった。

- 教育で子どもは変わる、無ければ自分で作る

- 子どもに自分の好きを見つけてほしい

- コンセプトは「枠の外を見に行こう!」

- 医師による食育!子どもの心の予防医療

- 挑戦仲間が集うコミュニティを作りたい

①教育で子どもは変わる、無ければ自分で作る

垂井町に新しい学びの場を提供する「HARU kids club(ハルキッズクラブ)」。「子どもが変わる!大人も変わる!」を理念に、自分の好きを知り、主体的に学ぶ子どもの育成を目指す学童スクールだ。

小学生を対象に、予測不能な時代にも柔軟に対応し、社会に貢献できる子どもたちの育成に取り組んでいる。

2022年9月にオープンし、今年で3年目。創業者の岩田さんは、垂井町への移住をきっかけに、新たな教育の選択肢の必要性を感じたという。

「垂井町は夫の出身地なんです。ここは自然に囲まれ、のびのび遊べる子育てに適した場所です。ただ、共働き家庭として放課後の子どもの居場所を探した時に、選択肢の少なさを実感しました。だから、無ければ自分で作ろうと決意したのです。」

もともとご主人の仕事の影響で、数年おきに転勤で引越しをしていた。東京や岐阜、アメリカにも移り住んでいた経験を持つ。岩田さんご自身も医師として、転勤に合わせて仕事をしており、その過程で各地で子どもを預ける中で、大きな気づきを得た。

「勉強は大抵はやらされるもので窮屈なイメージでした。ただ、各地の経験によって、子どもは受ける教育によって変わることに気づきました。良い教育を受けた子は幸福度が高いんです。」

教育は子どもたちの選択肢を広げ、自由を増やすための最良の手段だと、子どもたちを見て確信し教育に興味を持ったと、岩田さんは話す。

1.放課後の時間に有益な学びの体験をすれば、子どもの意識を変えることができる

2.子どもの意識が変われば、親子で教育を学び出す

3.大人もたくさんの選択肢があることを知る

まさに理念として掲げる「子どもが変わる!大人も変わる!」の相乗効果が生まれるのだ。

ハルキッズクラブの名前の由来は、悠久(ゆうきゅう)の「悠(ハルカ)」をイメージしている。

「『悠(ハル)』には温かさと広がりを感じさせるイメージがあります。時間や空間を超え、子どもも自分自身も成長しながら、広い視野で学べる場所にしたいと、希望を込めて名付けました。」

ハルキッズクラブは、放課後の時間を子どもたちの貴重な学びの機会へ変えている。子どもたちの未来を見据え、大人たちの意識も変える、新しい教育の可能性を提供している。

②子どもに自分の好きを見つけてほしい

岩田さんは医師歴18年のキャリアを持ち、3人の子育てをしながら、現在もクリニックに勤務する。ハルキッズクラブの運営と併せ、子育てと仕事に精力的な姿を見せる。

創業当初は、クリニックの常勤医として働きながら、スクールの運営は第三者に任せる予定だった。しかし、その考えは次第に変化していく。

「子どもたちと過ごす時間を重ねるうちに、スクールへの想いが強くなり、徐々に仕事の比重をシフトしていきました。ただ、医師という仕事も好きで私の重要な基盤です。両者のバランスを保てる生活スタイルを確立しています。」

医師という職業がありながら、新たな挑戦を決意した岩田さん。その決断の基準は明快だ。

「私は新しいことに取り組む際に、『人生最後だとしたら何をするか?』を基準に考えています。安定も大切ですがそれ以上に変化を重視しています。そのため、ハルキッズクラブも社会の変化に合わせて進化し続けていく存在であってほしいと考えています。」

岩田さんはハルキッズクラブを通じて、子どもたちの好き、得意を育みたいと考えている。

これからの時代、与えられた課題をこなすだけでは、子どもたちが望む人生を切り拓くのは難しい。幸福度の高さがむしろ、成功への鍵になると岩田さんは考える。

「幸福度を高める第一歩は、『自分はこれが好き!』を見つけることです。自分の好きや得意を活かして、人の役に立つ成功体験が、自信に繋がります。そのためには、数をこなす必要があり、子どもたちにスクールを通じて様々なことをとことんやって、見つけてほしいんです。」

「自分はこれが好き!」と言える子は少ない。その言葉を子どもたち自身の口から自然に引き出すこと。それこそが、ハルキッズクラブが目指す教育の本質なのだ。

③コンセプトは「枠の外を見に行こう!」

ハルキッズクラブは「枠の外を見に行こう!」をコンセプトに掲げ、「当たり前」という枠を外れた学びを提供している。垂井町を中心に、大垣、関ヶ原、池田町など近隣地域の子どもたちが通い、地域に根ざす形態を取る。

また、メインである子どもたちの教育の他に、大人向けのビジョンセミナーなども開催。共感する仲間が集うコミュニティづくりも進めている。

ハルキッズクラブが提供する学びの機会は大まかに以下の3つだ。

1.放課後スクール

「自由時間」と「ハルキッズタイム」の2つがある。

1つ目の自由時間については、子供たちが来校してから17時までの時間だ。この時間は子どもたちが自身で何をするかを自由に決めて自由に行動する時間だ。

「この時間をどう過ごすかは子供に任せてます。宿題をする子やおやつを食べる子。自然の中で遊んだり、手芸や木工に取り組む子もいます。子供たちは自分のペースで自分がしたいことをして伸び伸びと過ごしてますよ。」

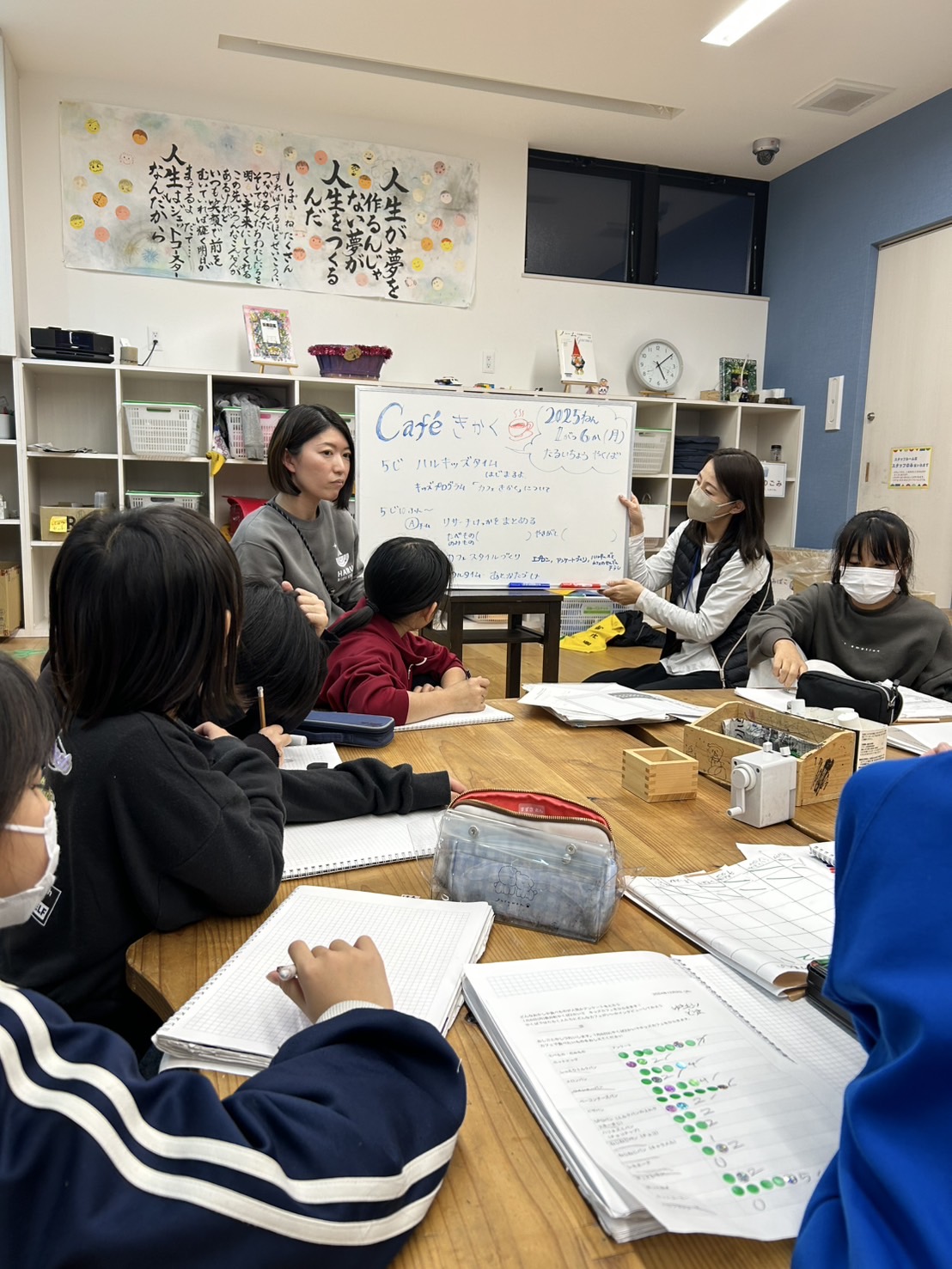

2つ目のハルキッズタイムは毎日17時から18時に行われる子供達の視野を広げる為のプログラムだ。スタッフと子どもたちが相互に専門知識を共有し、双方向の学びを実現している。

「子どもたちの中にスタッフも加わり、電車や写真、人間関係など様々なお題でワークを行います。先日は、なぜポケモンのドーナツが流行っているのか?についてマーケティング視点で考えてみたり、社会の中にある生きた学びを提供しています。」

さらに、子どもたちの発表プログラムをサポートする予約制のコーチングも実施。1時間のプログラムを成功に導くため、マンツーマンで相談に応じている。子どもの意欲を引き出す取り組みとして、予約が殺到するほどの人気を集めている。

この双方向の学びを重視したプログラムは、子どもたちの可能性を広げている。この試みは、新しい教育のモデルケースとして注目される取り組みである。

2.長期休み特別スクール

春休み・夏休み・冬休みなどの長期休み期間を利用して様々な催しや取り組みを行っている。

長期休み期間中には、日替わりで外部から先生を呼んで、様々な大人の生き方を知ってもらうことを目的としたプログラムを行ったそうだ。

「去年の夏は25人の外部講師を招きました。お招きした講師の方はサイエンスやアートなど分野は様々です。子どもたちに『こんな生き方があるんだ!こんな生き方でも良いんだ!』と枠にとらわれずに感じてほしいんです。リアルな大人との交流に価値を見出しています。」

様々な人と会い、自然の中で過ごす1日の時間が「未来への投資」になることを願って日々、子供たちと向き合っていると話してくれた。

3.イベント開催

夏にはサマーフエティバルを開催した。

「サマーフェスティバルは、私たちが提供しているサービスの1つの「お箏クラブ」の演奏からスタートし、子供が企画したイベントの1つのスーパーボールすくいは室内で行えるように小さなビニールプールを用意し子供たちが準備をしたんです。子供たちは準備から当日の運営もとても楽しみながらやってくれたので、とても嬉しかったです。」

そのほかにも子供たちが作った可愛らしいお面を被ってダンスをする企画やリンボーダンスとひげダンスを融合させたイベントなども行ったと教えていただいた。インスタグラムには子供たちが事前準備として自主的に庭の草むしりやウッドデッキの掃除を真剣に取り組む姿が掲載されている。

冬にはクリスマスマーケットを企画し、子どもたちが主体となって運営する世界のクリスマスパーティーを開催した。子どもたちは事前に各国の文化を学び、それを表現するショーの開催と、各国の料理を提供するなど工夫をしたそうだ。

「入場料500円をいただいた上で、子どもたちのアウトプットの場としてショーを開催しました。会場で提供する各国の料理も、子どもたち自身が外部の店舗と交渉して仕入れているんです。もちろん、私たちスタッフが子供達のサポートには入りますが、基本的には子供達に何をするのかどうするのかは任せました。」

来場するお客様は、美味しい食事を堪能しながら、子どものショーを楽しむことができる。子どもたちにとっては、企画から運営まで価値提供を通じて、商売の基礎を実践的に学ぶ機会となっている。

④医師による食育!子どもの心の予防医療

ハルキッズクラブでは、オープンキッチンを備えたカフェスペースを設けている。おやつの時間になると、子どもたちが「ただいま」と自由に集まってくる、まるで我が家のような空間を演出している。

このカフェスペースは「ハルキッズカフェ」として一般にも開放され、手作りのクッキーやお菓子、こだわりのコーヒーを提供している。

医師である岩田さんは、おやつを通じた独自の食育を実践している。

「職業柄、子どもの栄養状態には特に注意を払っています。食育は子どものメンタル面の予防医療になるんです。情緒不安定の原因の一つに、糖質の過剰摂取による血糖値の乱高下があります。診療経験から、食べ方の改善で予防できることが分かっています。」

岩田さんの働くクリニックでは、発達障害やうつ病で数年悩んだ末に来院する子どももいるそうだ。

「子どもの数年は本当に重要なんです。悩んでいる間にできることがあります。だから、重症化する前の元気なうちに栄養療法の考え方を伝えることで、予防が可能なんです。少しでも子どもたちの役に立ちたいと思い、スクールでの食育指導に力を入れています。」

食育の取り組みは主に2つだ。

1.自家製のおやつとお肉をセットで提供

子どもは、血糖が下がるときに不安定になる傾向があり、落ち着かず不調になるという。おやつに含まれる炭水化物(糖質)で血糖値が上昇した後の低血糖が、情緒不安定を引き起こす原因だと、岩田さんは話す。

「お肉はタンパク質なので、緩やかに血糖値を上げてそのまま保持する効果があります。そのため、タンパク質を間食として摂りながら動くと落ち着き、集中力も出るんですよ。ここでの体験を通じて『おやつといえば肉』と知識がインプットされるわけです。」

2.親御さんへの食育アドバイス

子どもの変化を実感した親御さんに、その理由を説明することで、家庭での実践につながっている。

「よく親御さんから相談を受けるのですが、スクール内で立ち話としてアドバイスできることが重要で、そこに価値があると考えています。今後も栄養療法の考え方をクリニック外でも広めていきたいです。」

医師としての専門知識と教育者としての視点を合体させた、ハルキッズクラブならではの食育プログラム。おやつを通じて実践する取り組みは、予防医療の新しい形を提示している。

⑤挑戦仲間が集うコミュニティを作りたい

ハルキッズクラブは、多くの保護者から高い評価を得ている。

「子どもたちが自分の言葉で言語化ができるようになったことが一番の成長だと感じています。双方向で学びの時間を取るから、夢中になって自分も発言したいとなり、主体性が育まれるのです。」

それまで学校では一切手を挙げなかった子が、積極的に手を挙げて発表するようになる。「誕生日のインタビュー」では、大勢の前でも「これが苦手だからこうしたい」と自分の想いを伝えられるまでに成長する。

「子どもたちはプレゼンテーションも上手になりました。通い始めて約2か月の親御さんからも『授業参観での様子に感動しました』という声をよくいただきます。」

グローバル化の時代を見据え、岩田さんはさらなる展望を語る。

「どんなバックグラウンドで育った人でも、自由に生きられる思考や自信を持って世界で活躍して欲しいんです。」

岩田さんはハルキッズスクールで行っている取り組みを教育モデルとして、活動を広げたいという。さらに、より大きな構想も描いている。

「子どもも大人も含めた、挑戦する仲間が集うコミュニティを作りたいんです。そこで学び、感じた経験をシェアし合う。同志と共に枠を越えていける、そんな場所を目指しています。」

子供達自身が考え・行動を起こすことによって自主性を育む事ができる。子供のみならず、周囲の大人も新たな考え方へと変わっていく。ハルキッズクラブが提供する価値観教育を通して子どもの人間性を育てる事こそが、ハルキッズクラブの目指す未来なのだ。

垂井町から新しい教育の可能性を発信するハルキッズクラブ。医師でもある岩田さんの独自の視点と、「枠の外を見に行こう!」という理念のもと、子どもたちは新たな発見と学びを重ねている。

放課後の貴重な時間を、社会にある生きた学びの機会へと変える場所。子育て世代の方々は、ぜひ一度見学に訪れてみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら

垂井町

垂井町