三代にわたる和菓子作りの情熱が紡ぐ、進化する老舗「松田屋」を訪ねてみた。

素材の味を活かした草餅や豆大福など人気の和菓子店だ。お店の歴史やこだわりについて、三代目店主 松田 貴広(まつだ たかひろ)様、奥様の洋子(ようこ)様、お母様のたか子(たかこ)様にお話をうかがった。

- 三代の想いが交差する和菓子づくりの「原点」

- 出会いが開いた挑戦の扉

- 新しい店、広がるご縁

- 家族に宿る「ものづくりのDNA」

- どんなに時代が変わっても変えたくないもの

①三代の想いが交差する和菓子づくりの「原点」

老舗・松田屋の和菓子づくりは、創業から常に研究と挑戦の連続だった。三代にわたって受け継がれてきた「ものづくりへの情熱」。その歩みの先にあったのが、2024年、クラウドファンディングという新たな挑戦だったのかもしれない。

「私の父と母の時代に創業したんです。父は商売人で、母は作るのが好きで職人気質。二人でいいコンビだったと思います。いろいろなお店を研究しては、自分たちで試行錯誤を重ねて作り上げた店なんです。」

そう話すのは三代目店主 貴広さんの母たか子さんだ。

その「研究熱心な気質」は確実に次世代へと受け継がれていった。三代目の貴広さんが家業に入ったのは、18歳のとき。祖父の怪我をきっかけに家を継ぐことを決めたそうだ。

「正直、和菓子が特に好きというわけではなかったんです。でも祖母に教わってあんこを炊くうちに、味を追求する奥深さに気づいて。だんだん面白くなってきました。」

と貴広さんが語る。

しかし、家業の道は決して平坦ではなかった。祖父、そしてお父様を相次いで亡くし、一時は「店をたたむことも考えた」とお母様が話してくれた。

「父が亡くなり、その5年後には夫も亡くなりました。当時は本当にどうしようかと悩みました。ですが、母が健在で、松田屋の味を息子の貴広に教えてくれたんです。結果的に、貴広が後を継いでくれたんです。」

三代目となった貴広さんは、若者の和菓子離れ、コロナ禍、さらに2021年の市役所移転による影響で売上が少しずつ減少する現実に直面した。「和菓子店が減っていく時代に、どうすれば店を残せるのか」。考え抜いた末に選んだ道は、賃貸だった店舗を畳み、多賀町の製造所と店舗を一本化し、リノベーションするという道を選んだ。

②出会いが開いた挑戦の扉

店舗の再出発にあたり、大きな転機となったのが中垣工務店との出会いだった。

「リノベーションをお願いした中垣工務店さんとの出会いが大きかったですね。うちのことを本当に理解してくださって、『クラウドファンディングをやってみませんか』と提案してくれたんです。そのおかげで、前向きに挑戦することができました。」

と貴広さんが教えてくれた。当初は「クラウドファンディングなんて難しいのでは」と周囲から反対の声もあったが、中垣工務店のサポートを受け、SNSでの情報発信やホームページでの丁寧な情報提供を続け、最終的には目標額を超える資金を集めることに成功した。

「父や母、祖父母が大切に育て築き上げたものを、僕の代で終わらせたくなかったんです。」

クラウドファンディングで新しい店を作り直すことは、単なる店舗改装ではなく、「和菓子文化を次世代に繋ぐ」という挑戦でもあった。

「クラウドファンディングで初めてうちを知った方から『和菓子屋さんがだんだん減ってきているから、これからも続けて欲しい』という声をたくさんいただいて、本当に感動しました。」

そう奥様の洋子さんが語る。クラウドファンディングを通じて、新たな出会いが次々と生まれた。

中には、海外からのお客様が、「ヴィーガンメニューだ」と口コミしてくれたことをきっかけに、わざわざ遠方から訪れる方が増えたそうだ。新しい店舗は、木の温もりを感じる外観に、弧を描く大きなガラス窓が印象的。以前は駐車場がなく、初めてのお客様には少し入りにくい雰囲気もあったが、現在は駐車スペースも設けた。誰もが気軽に立ち寄れる、開かれた店に生まれ変わった。

③素材と製法へのこだわり

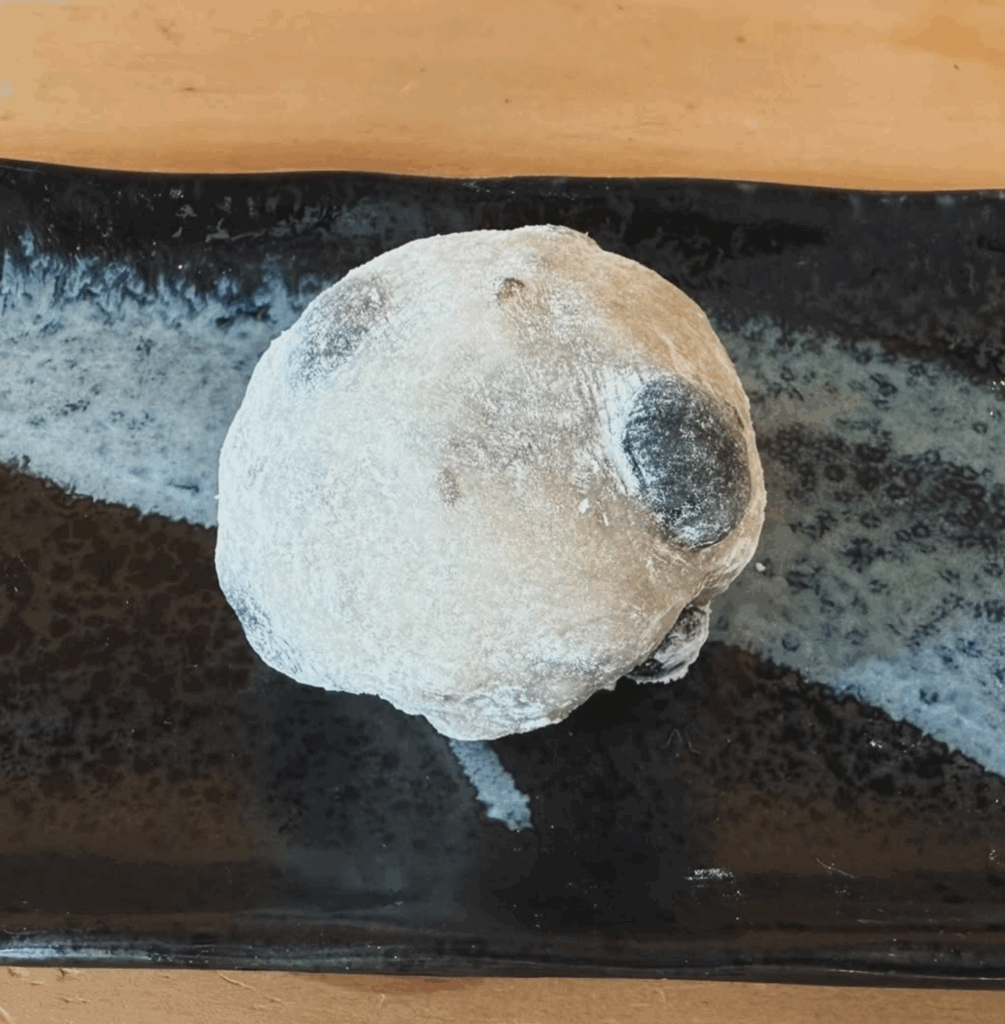

松田屋の和菓子の魅力は、甘さ控えめで上品なあんこ。添加物を一切使わず、素材そのものの味を活かしている。お米や醤油など、主要な材料は代々付き合いのある老舗から仕入れており、信頼の味を守り続けている。

「あんこはつぶあん、こしあん、そら豆あんの3種類があります。お湯から炊いたり、小豆の臭みを抑える工夫をしたりして、甘さも上品で味わい深い甘さに調整しています。保存料を使わない分、日持ちはしませんが、そのぶん素材本来の美味しさを楽しんでいただけます。健康を気にかけている方やお子様にも安心して食べてもらえるものを作っています。」

伝統を守りつつも改良を重ねる姿勢は、看板商品の豆大福にも表れている。

「もっと柔らかい食感を出したくて試行錯誤しました。父の代では豆を蒸して餅に混ぜていたのですが、私は一晩水に漬けて茹で、さらに蒸すという三段階の工程に変えたんです。その結果、今の柔らかい豆大福が完成しました。」

貴広さんがこだわりを教えてくれた。

リニューアルした店には、焼き場が見えるイートインスペースも新設。焼き物はテイクアウトでは2度焼き、イートインでは3度焼きと、できる限り最高の状態で味わってもらう工夫が、お客様の心をつかんでいるのだろう。

④家族に宿る「ものづくりのDNA」

松田屋の方には、ものづくりのDNAがしっかりと受け継がれている。お母様が話してくれた。

「亡くなった父は『一生研究』と言っていました。夫も貴広も研究熱心で頑固なところは同じなんです。だからこそ手間がとってもかかる和菓子が作れるんだと思います。」

リノベーションをきっかけに、より多くの人に松田屋を知ってもらい、応援してもらえるようになった今。貴広さんはその期待に応えるべく、新しい試みにも挑戦している。20年ぶりに復刻した葛まんじゅうや、手軽に持って食べられる「葛バー」など、伝統を踏まえつつ現代に合わせた商品開発に意欲的だ。

なかでも人気なのが「プチセット」。一口サイズの草餅やおはぎなど、数種類の和菓子を少しずつ楽しめるセットとなっている。

「実はこのプチセットは友達から『ドーナツのミニセットみたいに、いろんな味をちょっとずつ食べられるものを作ったら?』と提案されたことがきっかけで始めました。」

貴広さん考案のミニセットは食べ比べやシェアを楽しみたいというニーズに合い、幅広い世代に支持されている。

⑤どんなに時代が変わっても変えたくないもの

今後の展望について尋ねると、貴広さんはこう答えた。

「有名になりたいとかはないです。作れる数にも限りがあるので、むやみに規模を広げるのではなく、この規模で、目の届く範囲で心を込めて丁寧な仕事をしていきたいです。そして長年愛してくださる常連さんを大切にしていきたいと思っています。」

続けて奥様の洋子さんも笑顔で話してくれた。

「子どもが100円玉を握りしめてうちに和菓子を買いに来てくれる姿が本当に嬉しいんです。小さい頃から来てくれていた子が、大学生になっても顔を出してくれる。そんなふうに、自然と和菓子文化が受け継がれていくのが理想ですね。」

取材を通じて伝わってきたのは、家族の絆と和菓子への尽きない情熱。「死ぬまで研究」という先代の言葉を胸に、新しい時代に和菓子を繋いでいく松田屋の挑戦は、これからも続いていくだろう。

詳しい情報はこちら

岐阜市

岐阜市