書道を通じて、一人ひとりの個性を育む「湖翠教室」を訪ねてみた。

技術の習得を目指すだけではなく、書道を楽しみ、個性を大切にしている習字教室だ。今回は、講師の若杉 早智恵(わかすぎ さちえ)さんにお話をうかがった。

- 教室名「湖翠」に込めた想い

- 子育てとの両立で選んだ第二のキャリア

- デザインと書道を融合した独自のスタイル

- 一人ひとりの個性に寄り添う

- 人生を豊かにする「書道」の追求

①教室名「湖翠」に込めた想い

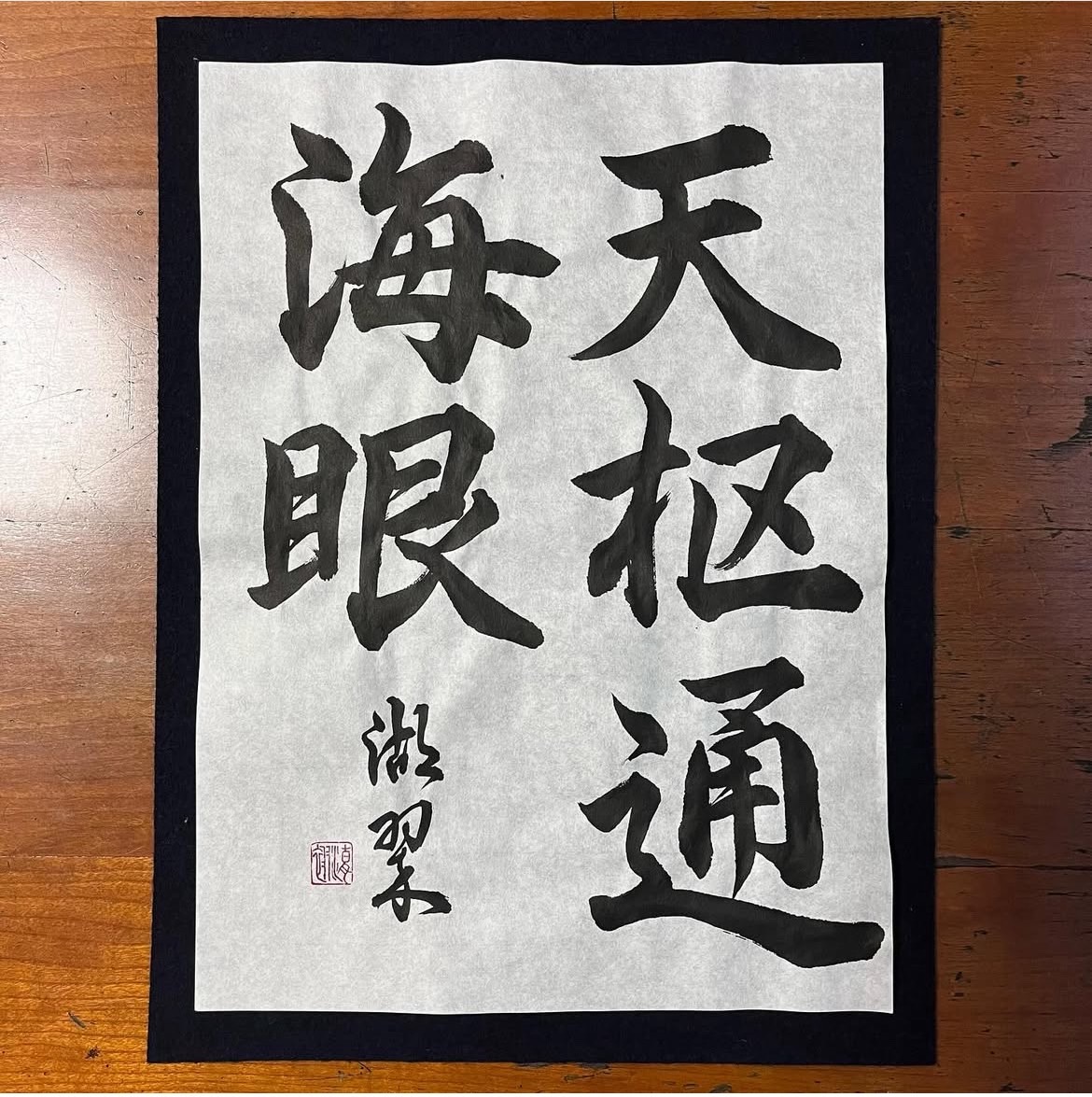

教室名である「湖翠」は、若杉さんの雅号でもある。雅号とは、作家や画家が、本名とは別に名乗る名前のことであり、師匠や先生につけてもらう場合や、自分で考える場合が多いが、若杉さんの雅号は所属する書道団体に依頼し、授かったものであった。

「透明感のある名前にしてほしいとお願いし、授かった雅号が『湖翠』でした。響きも美しく、イメージにぴったりだったので、そのまま教室名にも採用しました。」

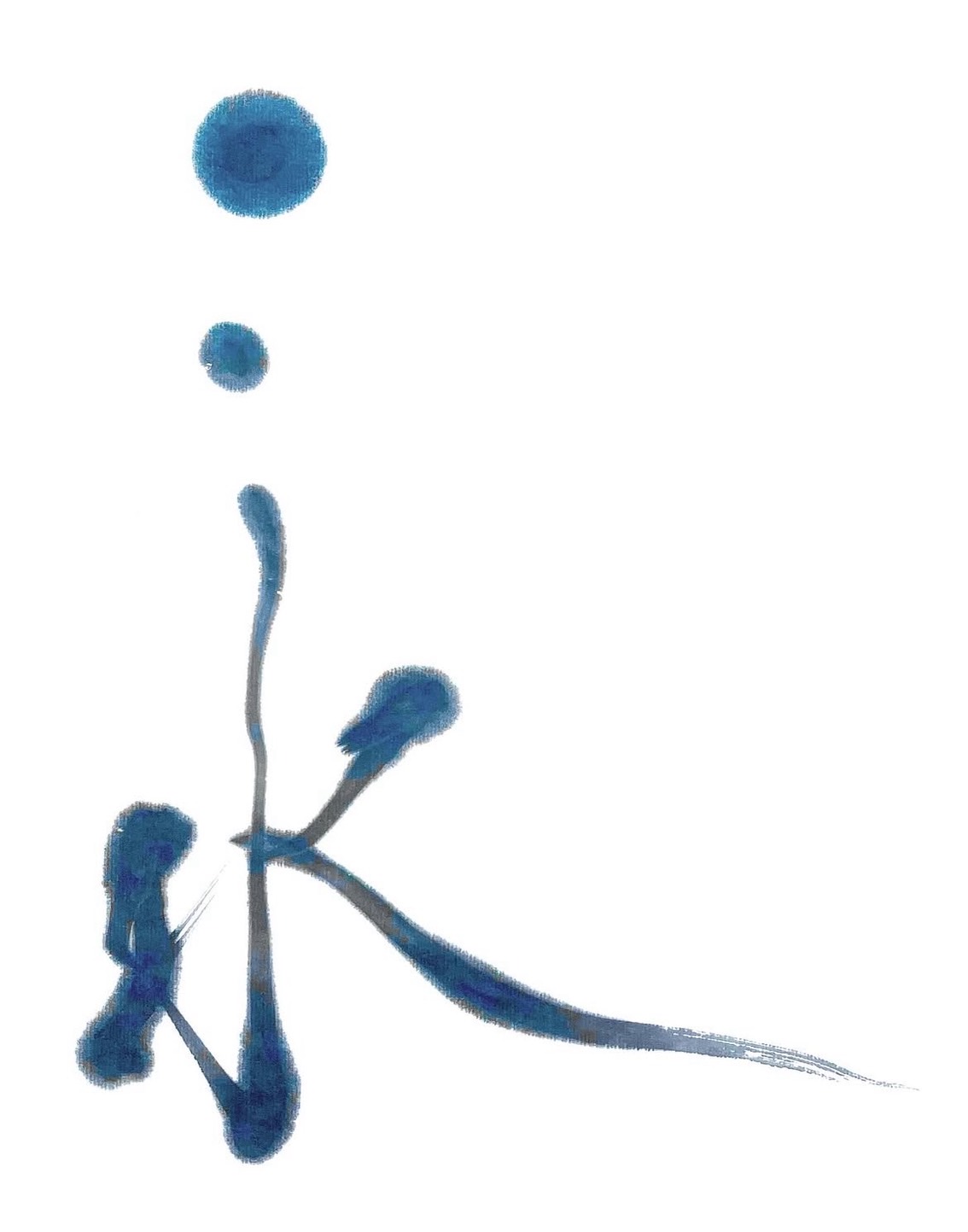

こうして付けられた「湖翠」という名前は、「透明で澄んだ水」や「緑色の湖」といったイメージを持つ。若杉さん自身、海や水が好きだったことから、この名前に親しみを感じているという。

教室のロゴマークは、筆で描いたようなピンク色の円と、鉛筆で書いた線をイメージした青みがかった緑色の円で教室名を囲んでいる。シンプルながらこだわりが詰まったロゴには、教室名でもある雅号を大切にしている若杉さんの想いが込められている。

②子育てとの両立で選んだ第二のキャリア

習字教室を開く以前、若杉さんはデザインや建築、インテリアといった分野の仕事に携わっていた。好きな業界で長く働き続けたいと考えていたが、そのキャリアに転機をもたらしたのはお子さんの誕生だった。

「好きな業界で働き、仕事にやりがいを感じていたのですが、子どもが産まれてから、勤務時間や休日の調整など、子育てとの両立に難しさを感じるようになったんです。」

子育てとの両立を意識する日々が続き、お子さんが小学校に入学したタイミングで、自宅で取り組める仕事を考えるようになったという。

「仕事でお迎えが遅くなったり、学校から帰ったとき家に誰もいないのは、寂しい思いをさせてしまうかも、と思ったんです。おかえりと言って、あたたかく迎えられるような環境にしたいと考えました。」

そこで頭に浮かんだのが、自宅で習字教室を開くことだった。実は若杉さんのお母様も習字教室を開いており、幼い頃から書道が身近にある環境で育ってきたという。

「学校帰りの子どもを家で迎えられる仕事を考えたとき、自然と習字教室が思い浮かびました。自分が育った環境と同じように、子育てができることも私にとって嬉しいことでした。」

最初は知り合いの子どもたち数人を生徒として迎え、小規模な教室からスタートした。若杉さんは自身の指導スタイルを「先生らしくない先生」だという。その飾らない人柄もあり、安心して通わせることができる、と口コミで徐々に広がり、気がつけば現在の形になったという。

将来的には別の仕事に戻るつもりで、期間限定と考え始めた教室だったが、予想以上に多くの人に愛され、今ではライフワークとなったこの場所で、日々生徒たちと向き合っている。

③デザインと書道を融合した独自のスタイル

習字教室を始めるにあたり、若杉さんは自分ならではの強みをどう生かすかを考えた。書道との向き合い方を模索する中で、これまでのデザインやインテリアの経験を組み合わせることで、より楽しめるのではないかと気づいたのだ。

「どうしたら面白くなるかと考えたとき、自分らしさはこれまでの仕事で培ってきた経験にあると気づきました。それらを書道と融合させれば、私にしかできない教室になると思ったんです。」

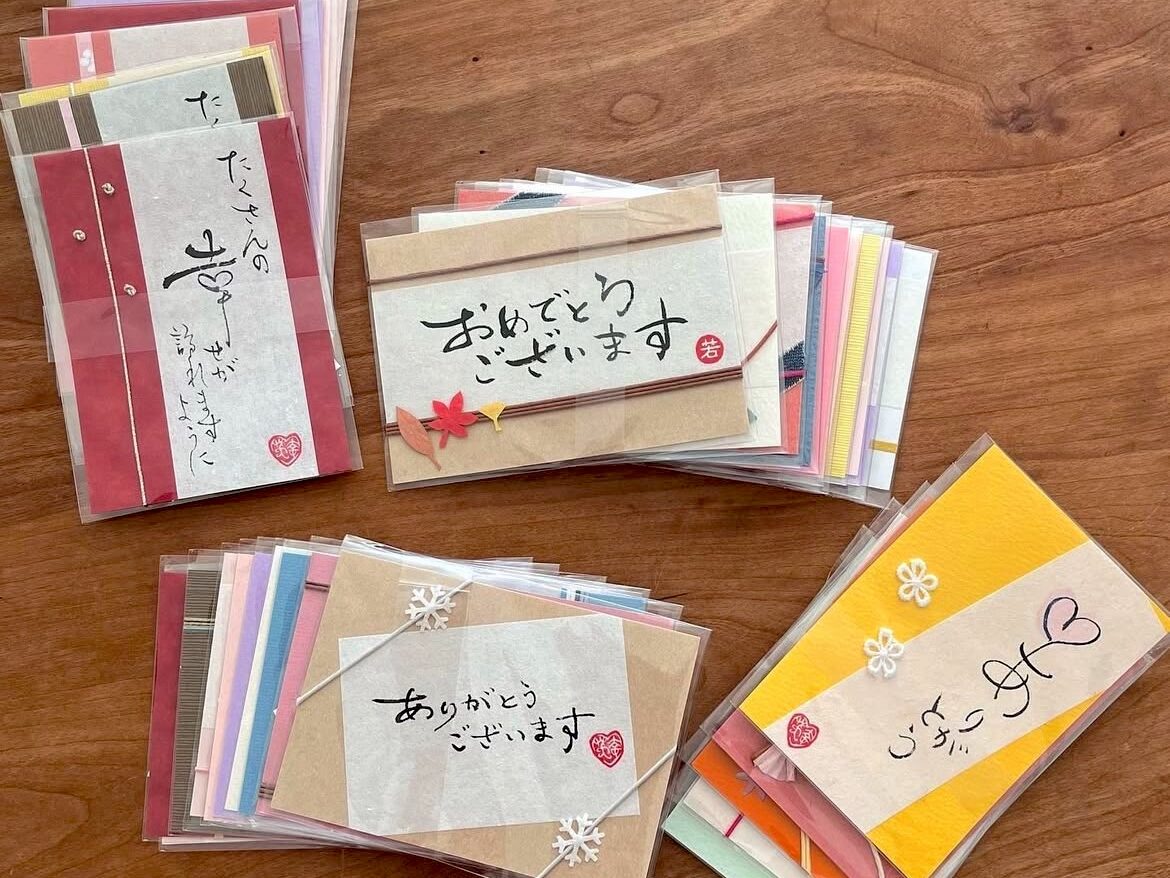

その創造性は作品づくりにも表れている。書道の練習で出る半紙の切れ端を「もったいない」と感じた若杉さんは、それを再利用し、小さな手書きカードや雑貨へと生まれ変わらせた。デザインや工作が好きだった過去の経験が、書道と結びつき、ユニークな作品を生み出している。

教室では、ただ文字をきれいに書くことだけを教えるわけではない。生徒一人ひとりの個性を尊重し、それぞれに合った教え方を追求している。一般的な習字教室では、お手本をそっくりに書くことが重視されがちだが、若杉さんは生徒のモチベーションを保つために、多様な方法を試みている。

「書道教室は真面目でストイックなイメージがあるかもしれませんが、私の教室は気軽に自分らしく楽しむスタイルです。だからこそ、長年通ってくれる生徒さんもいるのかなと思います。」

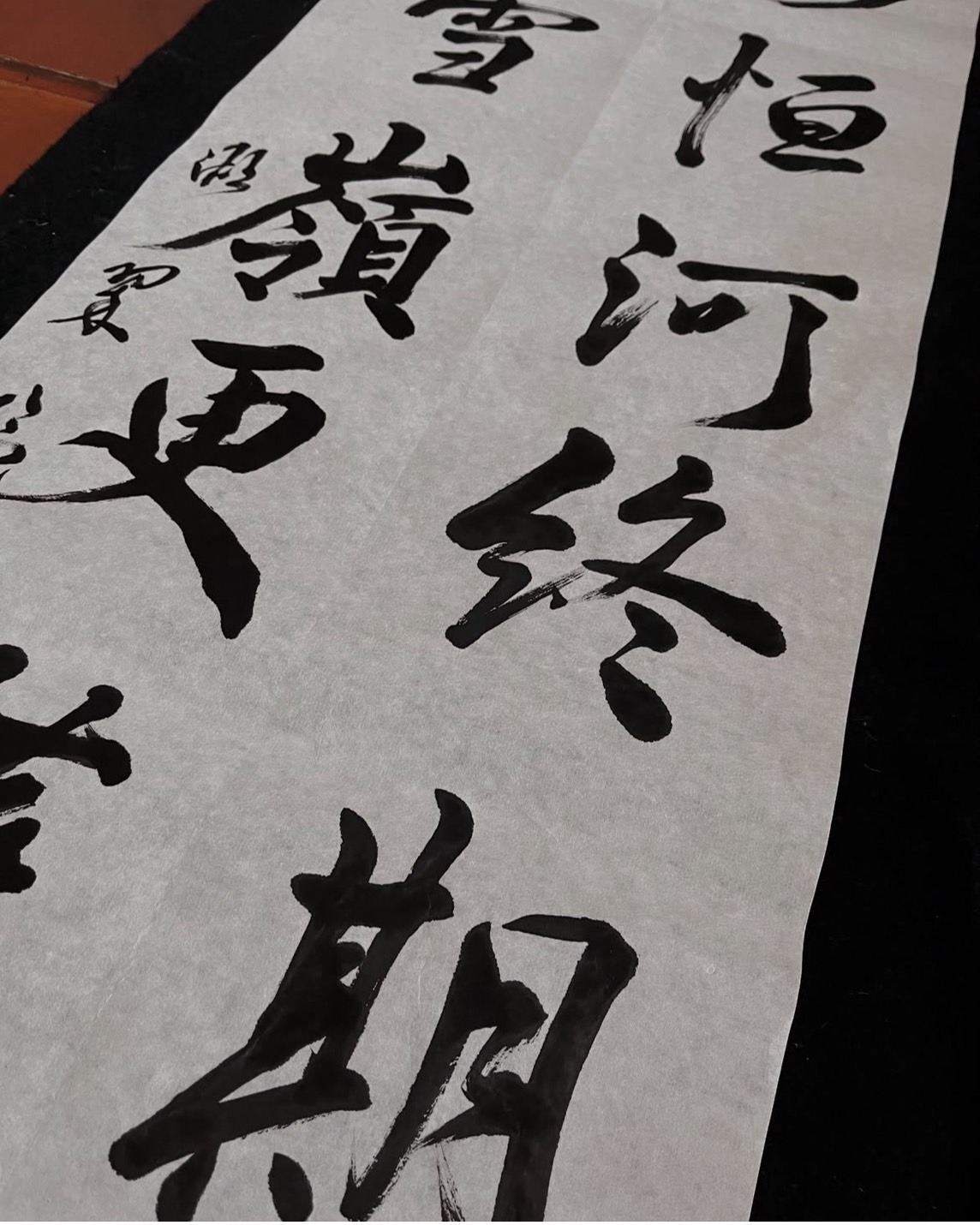

日々の練習を通して、生徒が書道を「好き」になるきっかけを提供している。若杉さん自身も、伝統的な書道にこだわらず、さまざまな書体を練習し、和洋問わずどんな場所にも合うような柔軟な作品づくりを行なっている。

④一人ひとりの個性に寄り添う

若杉さんの指導は、生徒の年齢や目的に合わせて内容を柔軟に変えるなど、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかさがある。

いろいろなものが簡単に手に入る時代だからこそ、教室に通い、学ぶ意味を感じてもらえるよう、一人ひとりに丁寧に向き合うことを大切にしている。

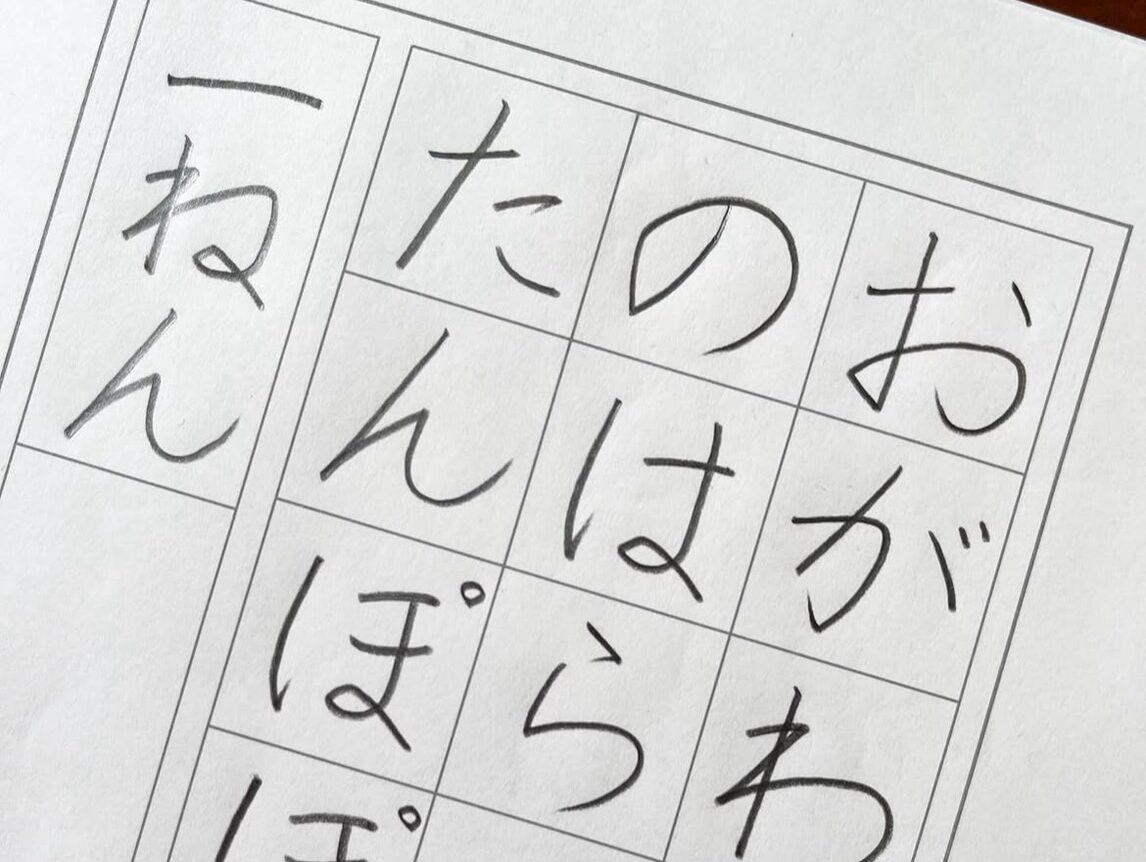

「生徒さんに手書きのお手本を渡す場合は、一人ひとりの得意不得意や、目標に合わせて内容や書き方を変えるんです。」

例えば、コンクールを目指す生徒には、より複雑な書き方を取り入れたお手本を用意する一方、入会したばかりの生徒には、難しい表現を避け、基礎をじっくり学べるようなお手本を渡している。同じ字を書く場合でも、生徒の習熟度や個性に合わせて書き方を変えることで、無理なく上達できるような工夫を凝らしているのだ。

教室に通う生徒は、幼児から高校生、大学生、そして大人までと幅広い。若杉さんは、書道の先生として、子どもたちの夢の実現を後押ししたいと考えている。

「みんなそれぞれ様々な夢を持っているので、それを叶えるために、少しでも役に立つことを書道を通して教えてあげたいと思っています。」

若杉さんは子どもたち一人ひとりの将来を見据え、書道を通じて可能性を広げる手助けをしている。

「ただ習い事として習字教室に通うだけでなく、思い出や体験として心に残してほしいと思っています。作品展やパフォーマンスを通して、『頑張った!』と自信を持って振り返れるような経験になれば嬉しいです。」

若杉さんが目指すのは、生徒の人生に寄り添い、書道を通じて得た学びが将来の自信や強みにつながることだ。自身の教室で得た力が、生徒たちが社会に出る際の「武器」になることを願っている。

⑤人生を豊かにする「書道」の追求

インターネットが普及し、何でも調べられる時代になったからこそ、書道のあり方も変えていきたいと考える若杉さん。

「昔は上手な人の字をそっくりに書いて、技術を継承するために習字を学んでいたと思います。でも今はコピーすれば同じものがいくらでも作れてしまう。一方で、一人ひとりが生み出す作品には、代わりのない価値があると感じています。だからこそ、そこに意味を見いだしたいんです。」

若杉さんが大切にしているのは、二度と同じものが書けない、その瞬間の躍動感や個性を生かす「今しかない書道」である。ライブパフォーマンスのような場を通じて、エンターテインメント性を備えた新しい表現を模索している。

もちろん、地道な基礎練習も欠かさない。そのうえで新しい挑戦として「見る人を楽しませる書道」を目指し、書道が多様な習い事の中で選ばれるように、発信の仕方にも工夫を重ねている。

将来は、習字教室だけに留まらず、カフェやギャラリーを併設した「自分の好きが詰まった場所」をつくることが夢だと語る若杉さん。

現役の子育て世代に向けては「いくつになっても焦らずに、やりたいことを諦めないでほしい」とメッセージを届ける。若杉さんが子育てをきっかけに始めた習字教室は、今や地域の人々との大切なつながりを育む場となった。

また、現在はガラス作家として活動する娘さんと共同でイベントを開くこともあるという。異なる分野で創作に取り組みながら互いを支え合う姿は、ものづくりへの情熱が確かに受け継がれていることを示している。

自分の生活と「好きなこと」を大切にし、誠実に人生と向き合ってきたからこそ、今の若杉さんがある。ここで培った経験と人とのつながりを力に変えて、挑戦はこれからも続いていく。

詳しい情報はこちら

大垣市

大垣市