岐阜のぶどうから、日本の農業の未来を切り拓く「MUSCAT GARDEN GIFU」を訪ねてみた。

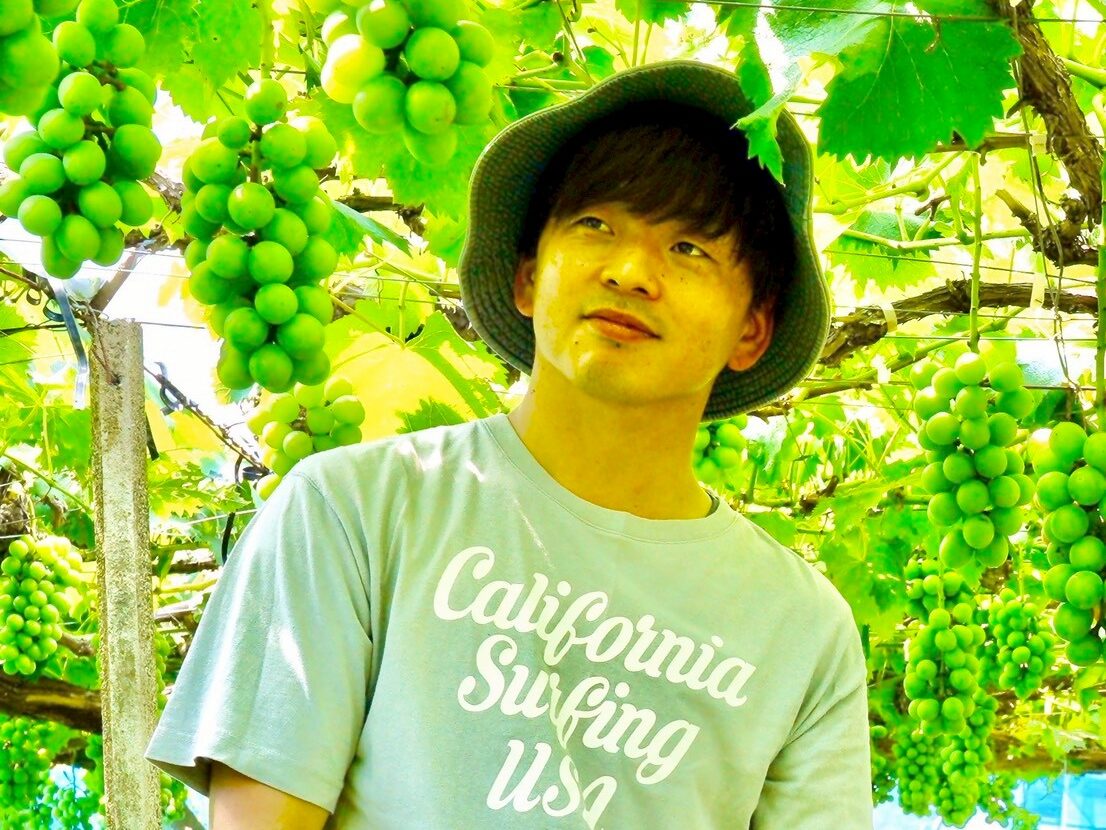

100種類以上ものぶどうの木が迎えてくれるぶどう農園だ。今回は、園主の古田 理人(ふるた まさと)さんにお話を伺った。

- 建設業からブドウ農家への転身

- 「ガーデン」に込めた特別な想い

- 地域発の品種づくりへの挑戦

- 匠の技を“見える化”する。誰もが挑戦できる農業へ

- 想いや技術を継承し、岐阜から世界へ

①建設業からブドウ農家への転身

古田さんの前職は建設業。15年間、全国各地の現場を飛び回りながら、大規模なプロジェクトに携わってきた。

「建設業界で15年働いて、やりがいも面白さも感じていました。ただ、自分にしかできないことをしたいという気持ちが強くなってきて、次第に物足りなさを感じるようになったんです。」

そんな折に出会ったのが、後に師匠となるぶどう農家さんだった。建設業の知識を活かして、ビニールハウスの張り替え作業を手伝ったことがきっかけだったという。

「もともとは、ただ『この農園がなくなるのが嫌だな』と思ったことが始まりでした。そこから少しずつ農業を手伝わせてもらうようになったんです。」

その後、地域密着型の建築業・便利屋サービスを立ち上げ、ぶどう栽培に本格的に関わるようになった。

「ぶどう栽培を教えてもらううちに、その奥深さと面白さにどんどん惹かれていきました。自分が感じたこの面白さを、より多くの人に伝えたいと思いました。」

やがて、国の認定新規就農者を目指すことを決意。農業技術や経営スキルを学び、計画を立てて審査を受けるという、新たな挑戦のスタートだった。

「全国各地のぶどう農家さんの元へ伺い、お話を聞きながら実践的に学びました。農地中間管理機構を通じて土地を紹介してもらうなど、少しずつ準備を進めていきました。」

当時は、建設業の仕事と農業の両立という多忙な日々。朝2時間農園で働き、その後現場に向かう生活を5年間続けたという。

「勉強を進めるうちに、従来のやり方では次の世代に農業を引き継ぐのが難しいと感じるようになりました。システムや人の循環、栽培方式など、改善できる部分はまだまだ多い。自分で試してみたいことがどんどん出てきたんです。自分は負けず嫌いなので、人にできて自分にできないことはない、という気持ちで進んできました。」

その笑顔には、逆境を乗り越えてきた確かな信念がにじむ。

②「ガーデン」に込めた特別な想い

古田さんが運営するぶどう農園の名前は「MUSCAT GARDEN GIFU」。その名には、農園を“特別な場所”にしたいという強い想いが込められている。

「マスカットという名前は、誰もが知っていて、親しみやすい響きがあります。多くの人に『ここはぶどう農園なんだな』とすぐに伝わるように選びました。」

さらに、一般的に使われる「ファーム」ではなく「ガーデン」と続けたのにも理由があるという。

「農場とかファームという言葉には、どこか“生産する場所”という印象がありますよね。でも僕が目指したいのは、作るだけの場所じゃなく、気軽に人が訪れ、活気あふれる、そんな空間なんです。」

古田さんが描く“ガーデン”は、ただのぶどう畑ではない。訪れた人が五感で季節を感じ、時間を忘れて過ごせるような空間。

「他の人の庭に遊びに行くような、ワクワクした気持ちを味わってほしいと思いました。誰かの敷地にお邪魔するだけではなく、みんなで楽しめる場所にしたいんです。」

古田さんの頭の中には、ガーデンを中心に人々が集う光景が広がっている。

「将来的には、ぶどう狩りだけじゃなくて、マルシェやイベントなど、季節を問わず楽しめる場をつくりたいと思っています。農園が誰かの休日の目的地になるような、そんな場所にしたいです。」

農業の枠を超え、地域の人や観光客が自然とつながる場所へ。古田さんが思い描くのは、生産者と消費者という関係を越え、人と自然が響き合う“未来の庭”だ。

③地域発の品種づくりへの挑戦

現在、古田さんのぶどう園では、100種類を超えるぶどうが育っている。ひと口にぶどうといっても、品種ごとに開花時期も成長速度も違う。つまり、日々の管理は想像以上に手間がかかるということだ。

「正直、最初は周りの先輩農家さんから『そんなに種類を増やしたら大変だよ』『やめたほうがいい』と心配されました。」

それでも古田さんは、その“難しさ”の先にこそ、未来の可能性があると信じている。

「私が目標にしているぶどう農家さんは、まるで研究者のような方で。複数の品種を栽培するだけでなく、新しい品種を開発して世界に広めているんです。その姿を見て、自分も挑戦してみたいと思いました。」

岐阜県には、まだ“岐阜発”と呼べる固有のぶどう品種がない。だからこそ、古田さんの中には強い使命感がある。

「いつかは岐阜生まれのぶどうを自分たちの手でつくりたい。その品種が全国に、そして世界に広がっていったら最高ですね。」

そのために、今後は地域の農家や大学、高校などと連携し、技術や知見を共有しながら品種開発を進めていく構想を描いている。古田さんが目指しているのは、単に多くの品種を育てるだけことではない。

「いずれは、自分たちで開発したぶどうも含めて、さまざまな品種を楽しめる“ぶどうの博物館”のような場所をつくりたいんです。」

ぶどうを“育てる”から、“伝える”へ。農業と研究、地域と教育、そして人と自然をつなぐ新しい形を、古田さんは岐阜から描き始めている。

④匠の技を“見える化”する。誰もが挑戦できる農業へ

ぶどうの品評会では、粒のそろい方や房の形の美しさが重視される。入賞するぶどうは、まるで芸術作品のように評されることも少なくない。

「確かに見た目の完成度は大切です。ただ、その多くは“職人の勘”や“経験の積み重ね”に頼る部分が大きいんです。」

古田さんは、そんな現状に課題を感じていた。長年の経験が必要とされることは尊い一方で、それが新たに農業を始めたい人の壁にもなっていると考えたからだ。

「ぶどうには、成育の途中で“摘粒”といって余分な実を間引く作業があります。残った実に栄養を集中させて、大きくて甘い粒を育てるための大事な工程です。でもこの作業は、農家の技術にかなり左右されるんです。」

経験値がものを言う世界。しかし、そこにこそ次の可能性があると古田さんは考える。

「誰がやってもいきなり100点満点の仕上がりにするのは難しいのが現状です。でも、70点や80点を安定して出せるような仕組みはつくれると思っています。感覚に頼る部分を減らして、マニュアル化やシステム化で再現性を高めていくんです。」

古田さんの言う“システム化”とは、作業を簡略化することではない。技術を見える化し、誰でも挑戦できる環境を整えることだ。

ぶどう栽培で培ったノウハウを他の作物にも応用できれば、地域全体の農業の底上げにもなる。古田さんが見据えるのは、個人の技術を越えて“みんなで続けられる農業”をつくること。その挑戦は、次の世代にバトンを渡すための確かな布石になっている。

⑤想いや技術を継承し、岐阜から世界へ

古田さんの取り組みは、栽培だけでなく商品開発にも広がっている。クラウドファンディングを活用し、廃棄される素材を使った「無添加セミドライマスカット」を開発した。

「出荷の2週間前に最後の摘果をした実は、そのまま食べるには甘さが足りず、これまでは廃棄していました。でも、この実をセミドライにして糖度を測ったところ、出荷用の実とほとんど差がなかったんです。」

捨てられていた実が、価値ある商品として生まれ変わる。廃棄削減と地域産品のブランド化という、SDGsと生産者目線の両立を実現する試みだった。

さらに古田さんは、農業以外の分野にも活動の幅を広げている。

「私は今ぶどう農園以外にも古民家再生、里山再生、イベント運営、災害時の募金や子ども食堂などのボランティア活動を通して、街づくりにも関わっています。うちに来たら、何か面白いことが始まるんじゃないか。そんな期待を持ってもらえるような場所にしていきたいんです。」

地域に根ざしながら、次の世代へと想いをつなぐ古田さんの活動は、単なる農業にとどまらず、街の魅力そのものを引き上げている。

「やはり、岐阜発の品種を作りたいという想いがあります。自分ひとりで作るのではなく、周りの農家さんと協力して、共同開発のような形で実現できたら嬉しいです。」

古田さんは、日本の栽培技術の高さを確信し、将来的には海外展開も見据えている。

「事業の幅は広げていけますが、自分ひとりでできることには限界も感じています。だからこそ、仲間を増やしながら、少しずつ理想の形に近づけていきたいと思っています。」

今後は、ビジョンを共有できる人材を育て、事業の体制を整えることが課題だ。

「まずは地域の方々に、高品質なぶどうの魅力をしっかり伝えること。そして、就農を考える若者や、岐阜という土地に興味を持ってくれる人たちに、農業の面白さを感じてもらいたいです。」

ゼロからスタートした古田さんは、確かな一歩を積み重ねながら、未来へ、そして世界へと歩みを進めている。その足取りは軽やかで、ぶどうの房のように豊かな希望を実らせ続けている。

岐阜で農業の未来を感じたい人は、ぜひ「MUSCAT GARDEN GIFU」を訪れてみてほしい。ここには、古田さんの想いと技術、そして新しい農業のかたちが静かに息づいている。

詳しい情報はこちら

本巣市

本巣市