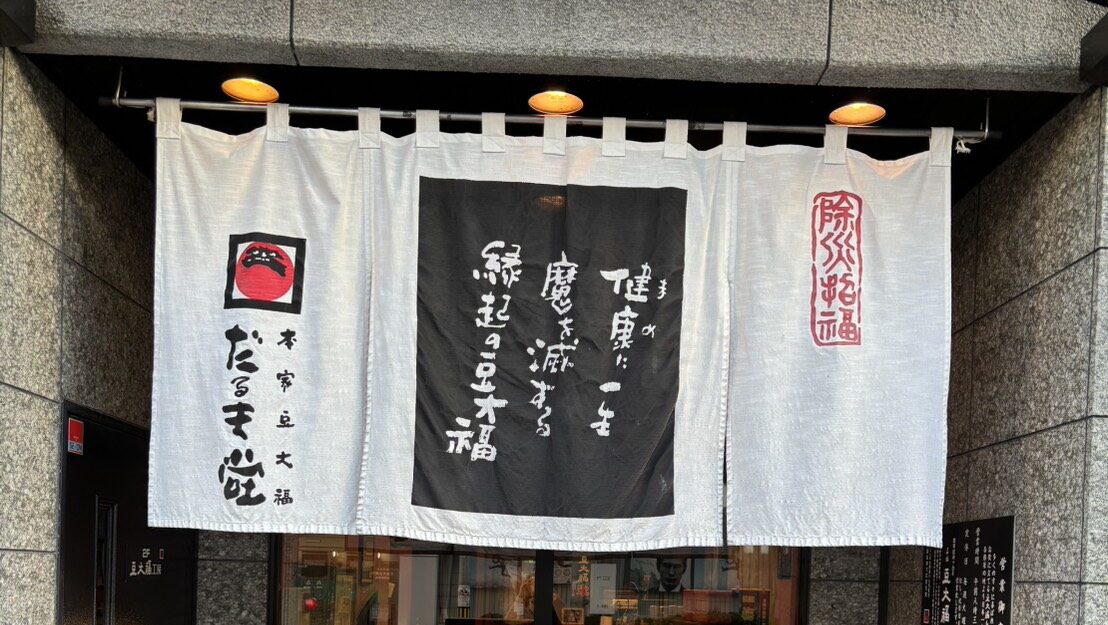

一子相伝の技と誇りを胸に日本一をめざす「本家豆大福 だるま堂」を訪ねてみた。

80年以上にわたり、一子相伝により伝統の製法と味が受け継がれてきた老舗店だ。今回は、3代目店主のご子息である日置 大就(ひおき まさなり)さんにお話をうかがった。

- 創業86年の歴史と原点

- 伝統の製法と、守り抜く味へのこだわり

- 「日本一」を支える後継者の覚悟

- 全国へ届ける、大きな夢

①創業86年の歴史と原点

岐阜県各務原市に店を構え、長きにわたり愛され続ける「本家豆大福 だるま堂」。その歴史は古く、創業は昭和14年(1939年)に遡る。店の顔である豆大福は、平成10年に内閣総理大臣賞を受賞するなど、確かな実力で「日本一の豆大福」と称される逸品だ。

若き後継者である日置さんは、まず「だるま堂」の原点から教えてくれた。

「僕の曽祖父にあたる初代が、当時岐阜市神田町にあった『だるま堂』というお店で働いていました。そこは餅や赤飯を専門にやっていたお店だったので、そののれん分けという形でここにお店を構えたのが始まりだと聞いています。『だるま堂』という名前は、そのゆかりある屋号を受け継いでいます。」

創業当初から大福がメインだったわけではなく、餅屋というルーツに立ち帰り、「餅を活かした和菓子」として、豆大福がメインの商品となっていったのだという。

初代の志と製法は、日置さんのお祖父様、お父様へと代々受け継がれ、創業から86年を迎える今も、変わることなく守り続けられている。日置さんにとって、家業を継ぐことはごく自然な流れであったという。

「中学生の頃には、すでに家業を継ぐことを意識し始めていました。幼い頃から身近にあった当たり前の環境の中で、いつかは自分もその道を歩むのだろうと自然に思っていたんです。それ以外の進路については、特に考えたことがありませんでした。」

日置さんは、京都の大学で商学部を専攻。将来的な経営視点も視野に入れつつ、卒業が近づくと実家に戻り、家業の手伝いを始めた。

「4年目には単位をすべて取り終えていたので、実家で家業を手伝いながら、週に1度だけ京都の大学へ通う生活を始めました。」

幼い頃から慣れ親しんだ場所で、家族とともに過ごす時間が増えるにつれ、日置さんの中で「継ぐ」という意識は次第に「自分の使命」へと変わっていった。学びと実践の両立を経て、伝統の味を未来へとつなぐ覚悟が、静かに育まれていったのだ。

②伝統の製法と、守り抜く味へのこだわり

「本家豆大福 だるま堂」の魅力は、やはり看板商品である「豆大福」に詰まっている。その品質の高さは、厳選された材料と、手間ひまを惜しまない伝統の製法によって支えられている。

「お客様からうれしいお言葉をいただくことも多く、最も多くお買い求めいただいていることからも、やはり『豆大福』こそが一番の強みだと感じています。」

豆大福は、主に餅米、小豆、黒豆、砂糖で作られている。これらは全て選りすぐりの取引先から取り寄せられ、厳選されたものだけが使われているという。特に、餅米は主に岐阜県高山産のものを、黒豆には北海道十勝産の光黒大豆を使用するなど、最高の品質を追求している。

味へのこだわりは、安全性を重視する現代のニーズにも通じるものがある。

「保存料を使っていないので日持ちは短いですが、その分、『素材本来の美味しさ』を大切にしています。あんこについても、やはりお店によって味に特徴が出る部分なので、素材はもちろん製法にも非常にこだわりを持っています。」

だるま堂のあんこは、甘さと小豆の風味の絶妙なバランスが高い評価を得ている。

「甘すぎると途中で食べ飽きてしまうため、控えめに調整しています。小豆の持つ風味を最大限生かしつつ、誰もが親しみやすいバランスを追求し、”もう1つ手に取りたくなるような味”に仕上がっていると思います。」

現在、日置さんは家業に入って2年目。あんこを炊く工程や大福を包む作業など、多くの重要な工程に携わりながら、日々技術を磨いている。

内閣総理大臣賞という輝かしい受賞歴は、店の確かな実力と信頼を示す一方で、若き後継者にとっては、その名にふさわしいものづくりを意識するきっかけにもなっているという。

「光栄な賞をいただいているからこそ、その評価に見合う商品をこれからも作り続けたい、という気持ちは常にありますね。」

将来的には、自分ならではの感性を生かした新しい商品を生み出したいという想いを抱きつつも、長く受け継がれてきた伝統への敬意から、その一歩をどう踏み出すか思い悩むこともあるという。

「オリジナルの商品を出してみたいという想いは常にありますが、屋号に『豆大福』と掲げている以上、店の軸を何よりも大切にしたいと考えています。」

この言葉からは、革新への意欲を持ちながらも、それ以上に「伝統の味を守り抜く」という、若き後継者の真摯で強い決意が伝わってくる。

日置さんは、代々受け継がれてきた技と味を大切にしながらも、次の時代にふさわしい新しい「だるま堂」のかたちを思い描いているのだ。

③「日本一」を支える後継者の覚悟

日置さんは、曽祖父の代から続く伝統ののれんを受け継ぐべく、将来4代目として店を担う覚悟を固めている。今はその日のために、一日一日を大切に重ねているという。

「まだ修業の途中ですが、いつか自分が引き継ぐ時のことを常に意識しています。その日のために、父の技術を間近で見て学び、話を聞きながら、少しずつ自分の力にしていきたいと思っています。」

日置さんの仕事への原動力、そして最大のやりがいとなっているのは、何よりもお客様からの反応だという。

「仕事そのものが本当に楽しいですし、ご来店くださるお客様の笑顔や、『美味しかったよ』という声を直接聞けることが、何よりうれしい瞬間です。心から情熱を注げる、素晴らしい仕事だと感じています。」

そんな日置さんがこの道を志した背景には、幼い頃から見てきたお祖父様やお父様の存在がある。両親が真摯に仕事に向き合う姿を見て育ち、その姿に自然と憧れを抱いたという。

「自分の作ったものでたくさんの人に喜んでもらえるのは、本当に誇らしいことだと思います。」

また、3代目であるお父様を尊敬している理由として、日置さんは「長年の経験が生み出す正確さと効率の良さ」を挙げる。

「父はとにかく手際がよく、作業の無駄が一切ありません。作るのも早いですし、段取りも完璧なんです。それは長く積み重ねてきた経験と技術の賜物だと思うので、自分もその背中を追いながら、少しずつ力を磨いていきたいです。」

日置さんの目には、長い年月をかけて築かれた技と信頼、そして人々の笑顔がしっかりと映っている。

④全国へ届ける、大きな夢

日置さんが今後の展望として描くのは、受け継がれてきた伝統の味を守りながら、「本家豆大福 だるま堂」の魅力を全国へと広げていくことだ。

「地元の方には多くのお客様にお越しいただいていますが、より多くの方にこの味を知っていただきたいと考えています。現在は全国発送にも対応し、そこを軸にさらに広げていきたいと思っています。」

その目標の先にあるのは、「誰かに贈りたい」「また食べたい」と思ってもらえる存在になること。全国的な認知度の向上とともに、だるま堂の大福が“人の想いをつなぐ和菓子”として選ばれる未来を目指している。

さらにその実現のために、日置さんはInstagramを中心にした発信にも積極的に取り組んでいる。

「父や母はSNSにあまり詳しくないので、自分から提案しました。なるべく毎日投稿するように心がけています。」

SNSでの発信は、地域の枠を超えて全国の人々とつながるための大切な手段となっている。

「遠方の方にも『だるま堂』の名前を知ってもらい、全国各地からご注文をいただくこと、豆大福と言えば『だるま堂』の名前が1番に出てくること、それが絶対に叶えたい夢です。」

伝統の味を守りつつ、時代の変化に対応しながら、全国各地へ「だるま堂の豆大福」を届ける――若き後継者の熱い思いと揺るぎない覚悟が、創業100年に向けて歴史を紡ぐ「本家豆大福 だるま堂」の未来を、力強く照らしている。

創業86年の伝統を守りつつ、新たな挑戦を続ける日置さんの姿は、まさに「日本一の豆大福」の未来を担う頼もしい存在だ。

遠方にお住まいの方も、全国発送を利用して、日置さんの真摯な思いが詰まったこの逸品を体験してみてほしい。

一子相伝の技と誇りを胸に、日本一の座を確固たるものにしようと奮闘する「本家豆大福 だるま堂」の今後の発展に、心から期待したい。

詳しい情報はこちら

各務原市

各務原市